※本記事の内容は一般的な情報提供のみを目的にして作成されています。法務、税務、会計等に関する専門的な助言が必要な場合には、必ず適切な専門家にご相談ください。

酒屋としてお酒の小売店を開業するには、お酒の取り扱いに関するルールを知っておく必要があります。まずはこの記事で、酒類販売業免許の種類や取得の手順、よくある質問を押さえましょう。後半では、お酒を通信販売する際に役立つサービスも紹介します。

📝この記事のポイント

- 酒類の販売には所定の酒類販売業免許が必要で、無許可販売は罰則対象となる

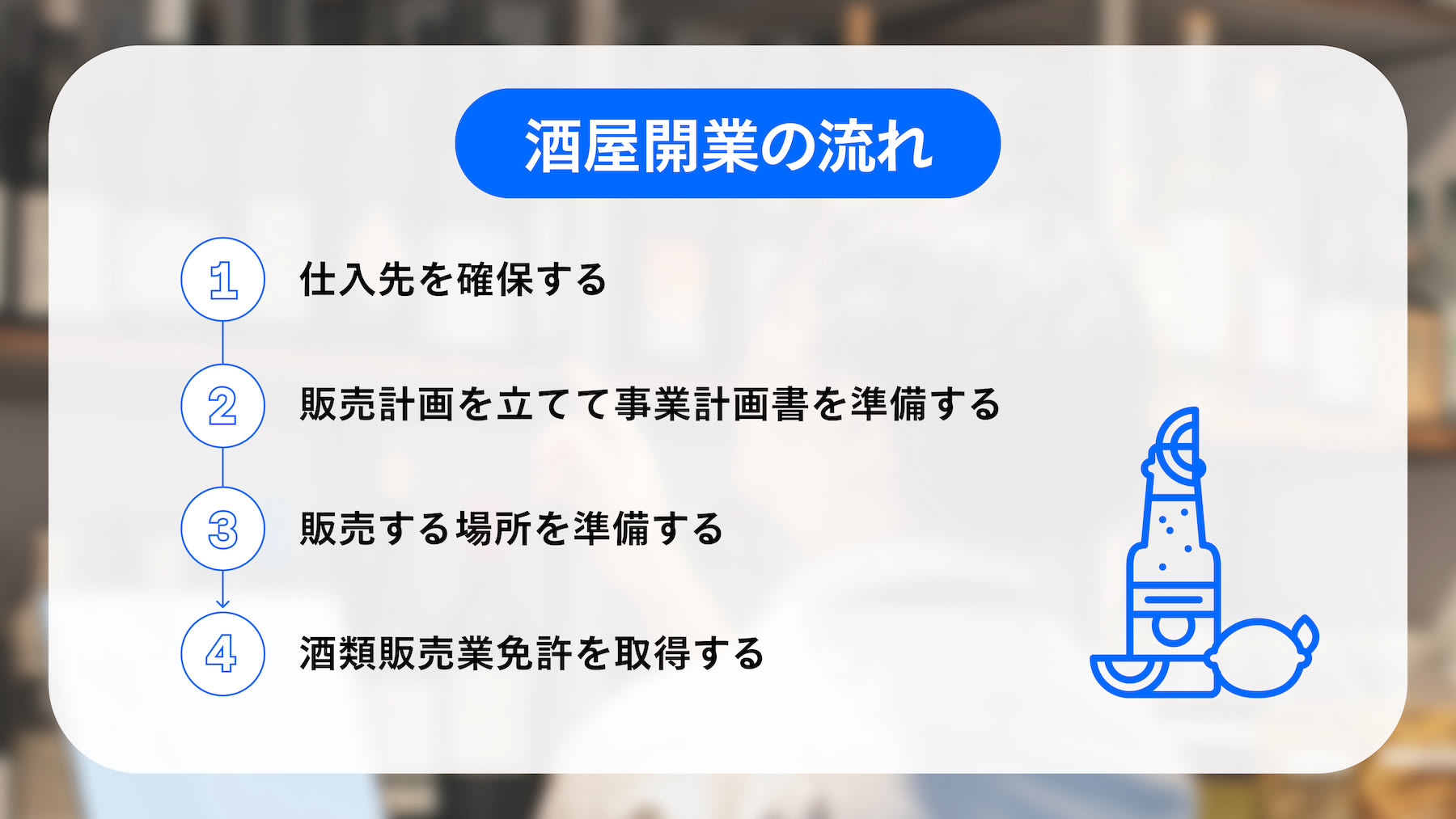

- 酒屋開業には仕入先の確保、販売計画、販売場所の準備、免許申請の4ステップが必要

- 一般と通信販売で必要な免許が異なり、販売方法や販売先によって取得すべき免許が決まる

- 通販免許では取り扱える国産酒類に制限があり、未成年対策や表示義務にも厳格な規定がある

- お酒の通信販売には、無料で始められるSquare オンラインビジネスが最適

目次

- 酒屋を開業するには?

・酒類を販売するには免許が必要

・無許可販売は違法(罰則とリスク) - 酒屋開業の流れ

- お酒を販売するための主な免許の種類

・一般酒類小売業免許

・通信販売酒類小売業免許

・特殊なケースの免許(輸出用・製造者直販など) - 通信販売でお酒を売るための要件と条件

・販売できる酒類の種類

・販売先の制限(国内限定など)

・広告表示・未成年者対策の注意点 - 酒類販売免許の取得方法と流れ

・申請先と必要書類

・申請から取得までのスケジュール

・個人でも取得できる?副業での申請は? - よくある質問(FAQ)

・Q. 酒類販売免許の取得費用はどれくらい?

・Q. ネットショップでのみ販売する場合も必要?

・Q. 海外に向けてお酒を販売するには? - Squareでお酒のネット販売をスムーズに

・Square オンラインビジネスで酒屋を開業しよう - まとめ

酒屋を開業するには?

酒屋を開業するには、酒税法1で定められた要件を満たしたうえで、税務署の審査を受ける必要があります。審査を通過した事業者には、酒類小売業免許が付与されます。

酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許(以下「販売業免許」という。)を受けなければならない。

– 酒税法第9条1

酒類を販売するには免許が必要

酒類小売業免許の主な区分には、店頭で販売する「一般酒類小売業免許」2と、インターネットなどを通して販売する「通信販売酒類小売業免許」3があります。

国税庁が発表している酒類小売業者の概況(令和5年度分)11によれば、酒類を販売している小売業者のうち一般酒販店は37.1%と、コンビニエンスストアに次いで2番目に多いようです。

| 業態 | 事業者数 | 構成比 (%) |

|---|---|---|

| ① 一般酒販店 | 28,229 | 37.1 |

| ② コンビニエンスストア | 28,569 | 37.6 |

| ③ スーパーマーケット | 2,496 | 3.3 |

| ④ 百貨店 | 93 | 0.1 |

| ⑤ 量販店(ディスカウントストア等) | 562 | 0.7 |

| ⑥ 業務用卸主体店 | 1,910 | 2.5 |

| ⑦ ホームセンター・ドラッグストア | 275 | 0.4 |

| ⑧ その他(農協、生協など) | 13,944 | 18.3 |

| 合計 | 76,078 | 100.0 |

酒類を販売する免許には小売業免許のほかにも、「酒類卸売業免許」4があります。これらを総称して、酒類販売業免許と呼びます。

無許可販売は違法(罰則とリスク)

無免許で酒類を販売すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることがあります。

酒類の製造免許を受けないで酒類を製造した者は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に、また、酒類の販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。

– 酒類製造・販売業免許関係(共通)、国税庁5

なお「酒類の販売業」とは、「酒類を継続的に販売すること」であり、個人がフリマサイトで不用品としての酒類を一度だけ出品する場合、「継続的に販売する意思」がなければ免許は必要ありません。

ご自身の飲用目的で購入した又は他者から受贈されたなどの酒類のうち、家庭で不要になった酒類をフリマサイトやインターネットオークション等に出品するような通常継続的な酒類の販売に該当しない場合には、販売業免許は必要ありません。

– 販売業免許関係、国税庁6

酒屋開業の流れ

酒屋を開業する際は、免許取得前にやるべきことがあります。次の4ステップに基づいて開業プランを立てましょう。

-

仕入先を確保する

どこからお酒を仕入れるかが決まっていないと、酒類小売業免許の取得申請ができません。仕入先は主に問屋か酒蔵(メーカー)の2種類です。問屋から仕入れればさまざまなお酒を揃えられる一方、酒蔵の特約店として契約すれば市場に多く出回らないお酒を扱えるメリットがあります。ちなみに酒類の製造免許を持っている場所の数は令和5年度(2023年度)時点で、4,070箇所12。長期間、減少傾向が続いていましたが、日本産のワインの人気から最近は増加傾向にあるようです。 -

販売計画を立てて事業計画書を準備する

酒類小売業免許の申請には、事業計画の作成が必須です。お酒の仕入および販売価格だけでなく、店舗の家賃、光熱費、通信費、人件費、宣伝費など、開業後のお金の動きについて詳細な計画を立てましょう。 -

販売する場所を準備する

酒類小売業免許は、店舗ごとに所在地を管轄する税務署に申請する必要があるため、あらかじめ販売場所を決めなければなりません。また実店舗を構えるのか、ネットショップで販売するのか、あるいはその両方かによっても必要な免許区分が変わります。ネットショップを開業する場合は、開業準備としてウェブサイトを作成しましょう。実店舗とネットショップの両方を検討している場合は、オンラインとオフラインの売り上げや在庫を一元管理できるネットショップ作成サービスを選ぶとよいでしょう。 -

酒類小売業免許を取得する

仕入先、事業計画書、販売場所の準備ができたら、いよいよ開業に向けて販売免許の取得申請です。具体的な取得方法は次章で説明します。

お酒を販売するための主な免許の種類

酒屋の開業には、販売する形態や対象者に応じて次のような免許が必要です。

一般酒類小売業免許

一般酒類小売業免許とは、実店舗を構えるのに必要な免許です。取り扱える品目には原則として制限がありません。

この免許では、届出を行った場所において、消費者や飲食店、菓子等製造業者に対してお酒を販売することができます。イベントなどでの出張販売や、通信販売、またほかの小売店への販売は認められていません。

通信販売酒類小売業免許

お酒のネットショップを開設するには、通信販売酒類小売業免許が必要です。オンライン販売だけでなく、2つ以上の都道府県にまたがる広範囲の消費者に対して郵便や電話を通してお酒を販売する場合も含まれます。なお、通信販売でも海外への販売には別の免許が必要です。

特殊なケースの免許(輸出用・製造者直販など)

仕入れたお酒を越境ECで海外にも販売したい場合は、小売業者であっても輸出酒類卸売業免許が必要です。申請時には、輸出先や取引方法などを含む事業計画書が求められ、経営知識の有無も審査されます。

お酒の販売には基本的にいずれかの販売免許が必須ですが、例外もあります。たとえば、酒蔵やワイナリーなどが酒類製造免許7を受けた場で消費者に直接販売する場合は、販売免許は必要ありません。ただし、イベントや通販など製造場所以外で販売する場合は一般酒類小売業免許が必要です。

酒類製造者がその製造免許を受けた製造場において行う酒類(その製造場について製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類及びその製造免許を受けた製造場においてその酒類の原料とするために製造した酒類で税務署長の承認を受けた酒類に限ります。)の販売業については、免許を受ける必要はありません。

– 酒類製造免許関係、国税庁7

通信販売でお酒を売るための要件と条件

通信販売酒類小売業免許が必要なケースは、具体的には次のとおりです。

- ネットショップ(ウェブサイト)やカタログギフトなどを使った販売

- インターネットや電話、郵便など通信手段による購入の受け付け&配達による商品の引き渡し

- 2つ以上の都道府県の地域にまたがった販売

- インターネットオークションやフリマサイトへの継続的な出品

ただし、以下の場合は一般酒類小売業免許の範囲内で対応できるため、通信販売酒類小売業免許は必要ありません。

- 店舗の販売場で売買契約が成立した商品の発送

- 販売場と同じ都道府県からの注文を受けての発送

- 他都道府県のうち、商圏と見なされる近隣市町村への配達

販売できる酒類の種類

通信販売酒類小売業免許で販売できるお酒は、次のいずれかの条件に当てはまるものに限られます。

- 国産の酒類:年間の品目ごとの課税移出数量が3,000キロリットル未満の製造者が製造・販売するお酒のみ。いわゆる地酒メーカーやワイナリーからの仕入れになり、大手酒造メーカーの商品は取り扱い不可。酒蔵からは、酒類の品目ごとに年間の課税移出数量を証明する書類を発行してもらう必要あり

- 輸入の酒類:制限なし

販売先の制限(国内限定など)

以下のケースは、通信販売酒類小売業免許の対象外となります。

- 通信販売先が販売場と同じ都道府県内に限られる場合

- ほかの都道府県であっても、近隣の市町村の消費者に販売する場合

- 海外の消費者に販売する場合

広告表示・未成年者対策の注意点

酒類の通信販売を行う際は、以下の項目を表示しなければなりません8。

- 広告やカタログなどの案内に、「20歳未満の飲酒は法律で禁止されています」「20歳未満に対して酒類は販売しません」と表示する

- 購入申込書やネットショップの購入画面に申込者の年齢記載欄を設け、その近くに上記2点を明示する

- 納品書などの書類やネットショップの通知画面に、20歳未満の飲酒は法律で禁止されている旨を表示する

- 上記の表示は明瞭かつ活字では10ポイント以上、ネットショップ上では価格表示の文字以上の大きさとする

20歳未満の人が飲むと知りながら酒類を販売した場合、50万円以下の罰金に処せられます。また、酒類販売業免許が取り消されることもあるため十分に注意が必要です13。

酒類販売免許の取得方法と流れ

免許の申請には、事前に定められた要件を満たしたうえで、「酒類販売業免許の免許要件誓約書」を提出する必要があります。

- 人的要件(酒税法10条1号から8号):法律上の違反処分や刑罰などを受けたことがない、あるいは処分から所定の期間を経ていること

- 場所的要件(酒税法10条9号):販売する場所が、酒類の製造場や、ほかの販売免許を受けた酒類の販売場、酒類を出す飲食店と同じでないこと

- 経営基礎要件(酒税法10条10号):破産者や経営基盤が薄弱でないこと(税の滞納や銀行取引停止処分、繰越損失の資本金超過、販売管理体制の不適正などがないこと)

- 需給調整要件(酒税法10条11号):販売できる酒類の品目を守り、仕入れ・販売価格や品質を適正に保ち、酒類の需給の均衡を維持する販売を行うこと

内容を偽った場合は免許申請の拒否あるいは免許の取り消し処分の対象となるため注意してください。各要件の詳細は「一般酒類小売業免許申請の手引」2で確認できます。

申請先と必要書類

酒類販売業免許の申請9は、酒類の販売場の所在地を管轄する税務署に提出します。一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許に必要な書類は一部異なり、次のとおりです。

| 一般酒類小売業免許 | 通信販売酒類小売業免許 |

|---|---|

| 酒類販売業免許申請書 (次葉として、販売場の敷地状況、建物配置、事業概要、収支見込、所要資金、販売管理の取組計画書などの関連書類を含む) |

酒類販売業免許申請書 (次葉として、販売場の敷地、建物配置、事業概要、収支見込、所要資金、販売管理の取組計画書などの関連書類を含む) |

| 酒類販売業免許の免許要件誓約書 | 酒類販売業免許の免許要件誓約書 (通信販売酒類小売業免許申請用) |

| 申請者の履歴書 | 申請者の履歴書 |

| 定款の写し(法人の場合) | 定款の写し(法人の場合) |

| 地方税の納税証明書 | 地方税の納税証明書 |

| 契約書などの写し | 契約書などの写し |

| 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表 (※個人の場合は収支計算書など) |

最終事業年度以前3事業年度の財務諸表 (※個人の場合は収支計算書など) |

| 土地および建物の登記事項証明書 | 土地および建物の登記事項証明書 |

| - | その他参考となるべき書類 (※販売予定の酒類の説明書、ネットショップを含むカタログのレイアウト図、申込書・納品書案など) |

| 一般酒類小売業免許申請書チェック表 | 通信販売酒類小売業免許申請書チェック表 |

申請から取得までのスケジュール

免許の申請後、税務署では受付順に審査が行われます。審査に要する期間は原則として2カ月以内ですが、書類の追加や補正を求められた場合はそれ以上かかると考えた方がよいでしょう。

また、審査の過程では、酒類販売管理者となる人が税務署に出向くよう求められることもあります。開業予定日に間に合うよう余裕をもって申請しましょう。

個人でも取得できる?副業での申請は?

申請手続きを個人で行うことは可能です。まず、酒類指導官が在籍する税務署で要件や必要書類などを確認しましょう。所轄の税務署とは異なるケースもあるので注意が必要です10。

申請方法の詳細は「一般酒類小売業免許申請の手引」2でも確認できます。不安な人は、行政書士に委託してもよいでしょう。

なお、事前の免許取得要件を満たせば、副業でも申請は可能です。ただし、審査の際に会社から副業許可を得たかどうか確認されることがあるため、事前に会社の許可を得るようにしましょう。

よくある質問(FAQ)

ここでは酒類小売業免許にまつわる、よくある質問をまとめました。

Q. 酒類販売免許の取得費用はどれくらい?

酒類小売業免許の場合は1件につき、登録免許税として30,000円が必要です。税務署で免許証を受け取る際に、登録免許税を納付した際の領収証書を貼付した「登録免許税の領収証書提出書」を提出します。

Q. ネットショップでのみ販売する場合も必要?

ネットショップなどでのみ販売する場合でも、「通信販売酒類小売業免許」が必要です。また、フリマサイトやネットオークションでの販売であっても、継続して販売する場合は販売業と見なされるため、免許が必要です。違反すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金を処せられることがあるため注意してください。

Q. 海外に向けてお酒を販売するには?

海外に向けてお酒を販売する際は、輸出酒類卸売業免許を取得しましょう。卸売業免許という名前ですが、海外在住の消費者に販売する際にも必要です。登録免許税は90,000円です。

Squareでお酒のネット販売をスムーズに

お酒のオンライン販売を検討中の事業者には、無料で始められるネットショップ作成サービスのSquare オンラインビジネスがおすすめです。

ネットショップを無料で開始するならSquare

Square オンラインビジネスはモバイル対応のオンラインストアを無料で構築できるサービスです。実店舗と在庫を自動で連動させたり、店頭受取やデリバリーに対応していたりと、便利な機能が豊富。無料でECをはじめたい小売店や飲食店に向いています。

Square オンラインビジネスで酒屋を開業しよう

Square オンラインビジネスの無料プランを利用すれば、月額利用料など固定費をかけずにネットショップを開設できます。利用に必要なのは、販売ごとにかかる3.6%の決済手数料のみ。売り上げは最短で翌営業日(※)には指定の口座に自動的に振り込まれます。振込手数料や事務手数料などは一切かかりません。

※三井住友銀行とみずほ銀行以外の金融機関口座をご登録の場合、毎週水曜日で締め、同じ週の金曜日に合算で自動振込されます。

さらに即時入金を利用すれば、タップひとつで売り上げをすぐに登録口座へ入金することができるため、キャッシュフロー面でも安心です。即時入金サービスの利用には入金額の1.5%の手数料がかかり、手数料を差し引いた金額が入金されます。

Squareの大きな特徴は、実店舗の売り上げや在庫をネットショップと連動できる点です。1つのSquareアカウントでSquare POSレジ機能も利用できるため、実店舗とネットショップの両方を運営したい人だけでなく、将来の拡張に備えたい人にもおすすめです。

ビアパブ(Pigalle Tokyo)やレストラン(お肉とチーズのてだこ亭)など、Square オンラインビジネスを利用してネットショップを開設した事例もぜひ参考にしてください。

まとめ

酒屋の開業には押さえるべきルールが多いからこそ、店舗運営にかかるコストや労力は最小限にとどめたいものです。Squareでアカウントを作成すれば、ネットショップ作成やPOSレジだけでなく、キャッシュレス決済やクラウド請求書など、店舗運営を効率化できるさまざまな機能を利用できます。利用には初期費用も解約料も発生しないため、気になった人は試してみてはいかがでしょうか。

Squareのブログでは、起業したい、自分のビジネスをさらに発展させたい、と考える人に向けて情報を発信しています。お届けするのは集客に使えるアイデア、資金運用や税金の知識、最新のキャッシュレス事情など。また、Square加盟店の取材記事では、日々経営に向き合う人たちの試行錯誤の様子や、乗り越えてきた壁を垣間見ることができます。Squareブログ編集チームでは、記事を通してビジネスの立ち上げから日々の運営、成長をサポートします。

執筆は2020年4月28日時点の情報を参照しています。2026年2月9日に記事の一部情報を更新しました。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。

1:酒税法(昭和二十八年法律第六号、e-Gov)

2:一般酒類小売業免許申請の手引(令和5年7月改訂、税務署)

3:通信販売酒類小売業免許申請の手引(令和5年7月改訂、税務署)

4:酒類卸売業免許申請の手引(令和5年7月改訂、税務署)

5:【酒類製造・販売業免許関係(共通)】(国税庁)

6:【販売業免許関係】(国税庁)

7:【酒類製造免許関係】(国税庁)

8:酒類の通信販売における表示(国税庁)

9:E1-3 酒類の販売業免許の申請(国税庁)

10:酒税やお酒の免許についての相談窓口(国税庁)

11:酒類小売業者の概況(令和5年度分)(国税庁)

12:酒のしおり(令和7年7月)(国税庁)

13:20歳未満の者の飲酒防止の推進(国税庁)