セミナーを開催するとなると、以前までは会場の確保から当日の移動、受付業務に撤収作業……とタスクが盛りだくさんだったかもしれません。ところが2020年頭の新型コロナウイルス感染拡大をきっかけに、ネット上で行われる物事が増え、セミナーも「ウェビナー」としてオンラインで開催されるようになりました。手順がずいぶんと簡略化されたことから、セミナー開催のハードルが下がったともいえるかもしれません。

ウェビナーの開催は、売上拡大の方法の一つでもあります。ここではウェビナーの開催に興味のある店舗経営者などに向けて、ウェビナーの基本知識や収益化の方法を紹介します。

目次

- ウェビナーとは

・Webミーティング(オンライン会議)との違いは? - ウェビナーの種類

・リアルタイム配信(双方向配信)

・オンデマンド配信(一方向配信) - ウェビナーのメリット

・(1) 開催頻度を増やせる

・(2) 低コストで参加人数を増やせる

・(3) 売上拡大が狙いやすい

・(4) 店舗の集客、ブランディングにつながる - ウェビナーのデメリット

・通信トラブルの可能性がある

・参加者の熱量がわかりづらい - ウェビナーのはじめかた

・(1)ツールを選ぶ

・(2)設備を用意する

・(3)ウェビナーを企画する

・(4)ウェビナーを告知する

・(5)ウェビナーを実施!

ウェビナーとは

ウェビナーとは、インターネット上で配信するオンラインセミナーを指す単語です。

セミナーと響きが似ているのは「ウェブ」と「セミナー」を掛け合わせた造語のためで、細かくいうと「Web」という単語に「Seminar」のお尻にある「inar」をくっつけた単語です。

Web + inar = Webinar(読み:ウェビナー)

セミナーと聞くと学術的なテーマが多かったり、会社や新商品の説明会に使われていたりと、店舗経営者とは無縁なように感じるかもしれませんが、以下のような業種でもウェビナーを開催することはできます。

(1)本屋

例:ライターや編集者などの講師に招いて文章のコツを教える

(2)飲食店

例:食にまつわるサステナビリティの基礎を説明する

(3)ジム

例:ファスティングをする際の運動方法を伝授する

(4)花屋

例:事前に発送したキットを使って、スワッグを作る

(5)毛糸屋

例:事前に発送したキットを使って、バッグを編む方法を教える

(6)銭湯

例:おもしろい銭湯のつくりかたをシェアする

など

上記のようなウェビナーは参加費を徴収することで収益化も図れるので、一つの売上拡大方法として取り入れている店舗も少なくないようです。

Webミーティング(オンライン会議)との違いは?

指定されたオンライン会議室に人が集まるという点でいうと、ウェビナーはWebミーティングと似ていますが、この二つは参加者の発言のしやすさの点で大きく異なります。

たとえばWebミーティングでは、主催者のみならず、参加者も意見・発言することが求められるでしょう。そのため基本的には参加者自身が必要に応じて画面を共有したり、発言をしたりすることができます。

一方ウェビナーでは、主催者やパネリストが主な話し手となり、そのほかの参加者は視聴者となることが多いです。数百人、場合によっては数千人が参加することもあるため、騒音が入らないように視聴者のマイクをミュートにできたり、視聴者による投票でデータを集めたりできるツールもあるようです。

詳しくは後述しますが、ウェビナーは必ずしもリアルタイムで行われるとは限りません。この点もWebミーティングとは異なるでしょう。

Webミーティング:

参加者なら誰でも自由に発言したり画面を共有したりすることができる。リアルタイムで行われる

ウェビナー:

自由に発言できるのは主催者とパネリスト、参加者は視聴者となることが多い。視聴者はリアルタイムでの参加が可能。場合によっては後日都合のいいタイミングでも動画を視聴できる

というように理解しておくといいでしょう。

ここからはウェビナーの出席者を「視聴者」と呼びます。

ウェビナーの種類

先述の通り、ウェビナーには視聴者がリアルタイムで参加するものもあれば、後日都合のいい時間に視聴できるものがあります。詳しく見ていきましょう。

リアルタイム配信(双方向配信)

Zoomなどのオンライン会議ツールはもちろん、InstagramやYouTube、Twitchなど、近年ではさまざまなプラットフォームでリアルタイム配信ができるようになりました。オフラインでのセミナーと同じように、指定された時間に開始します。

次項のオンデマンド配信との大きな違いは、視聴者とリアルタイムでやりとりができたり、フィードバックがもらえたりする点でしょう。

オンデマンド配信(一方向配信)

「アーカイブ視聴」「録画配信」などさまざまな呼称で親しまれているのが、好きなタイミングで視聴できる「オンデマンド配信」です。リアルタイムで配信されたものを録画して配信することもあれば、オンデマンド配信だけを行うこともあります。

リアルタイム配信は開催日時が決まっている分、参加できる人が限られてしまいます。時間を選ばないオンデマンド配信ならより多くの人に視聴してもらえることが期待できます。

最近ではオフラインなどで開催したセミナーを録画し、オンデマンド配信することも増えているようです。

それぞれのメリットとデメリットを以下の表にまとめます。

| メリット | デメリット | |

| リアルタイム配信 | 視聴者と交流が図れるため、フィードバックなどがもらいやすい | 開催日時によっては参加できない視聴者が出てくる |

| オンデマンド配信 | いつでも見ることができるため、より多くの人に視聴してもらえる可能性がある | 視聴者と交流できないため、フィードバックなどがもらいにくい |

それぞれがそれぞれのデメリットをカバーしているため、両方をセットで行うことが理想的といえるでしょう。

ウェビナーのメリット

冒頭でも少し触れたように、従来のセミナーと比較して開催しやすいところがウェビナーの利点です。ここではウェビナーを開催するメリットを四つ見ていきましょう。

(1) 開催頻度を増やせる

従来のように会場を借りてセミナーを開催する場合、会場の確保から当日の設営まで準備には人手も時間も必要です。一方、ウェビナーは自宅や事務所、店舗など、主催者の都合のいい場所から開催することが可能です。気軽に開催できる分、開催頻度を増やすことができます。ウェビナーは潜在顧客との接点を増やす手段でもあるので、手間をそこまでかけずに開催頻度を増やせるのは、うれしいメリットでしょう。

詳しい流れは「ウェビナーのはじめかた」の章で説明します。

(2) 低コストで参加人数を増やせる

従来のセミナーでは参加できる人数が会場の定員数に左右されます。大人数を集めたい場合にはそれ相応の会場を確保する必要があるでしょう。ホールや会議室のレンタル料金は場所によりけりですが、150人収容のホールだと20万円から50万円ほどかかるようです。

Zoomというウェビナーツールを例に挙げると、100人の定員を設けた40分のウェビナーなら無料で実施できます。実施時間が40分以上になる場合は有料プランを利用することになりますが、月々数千円程度のコストなので、会場を借りるのに比べてずいぶんとお手頃だといえるでしょう。

なかには、会議室などを借りてウェビナーを実施する人もいるようですが、参加人数を考えて場所を選ばなくていい分、コストはおさえやすいといえます。

(3) 売上拡大が狙いやすい

従来のセミナーと同様に、ウェビナーの料金設定は主催者が行います。気軽に参加してほしいという思いから無料にすることもできますが、その場でしか得られない限定感のあるコンテンツを企画して有料にすれば、新たな収入源にもなるでしょう。前述の説明にもあったようにそこまで手間をかけずに開催頻度を増やすこともできるため、「編集ゼミ<全10回>」などとシリーズものの実施を試みて、参加費用の単価を上げてみてもいいかもしれません。

店舗やネットショップでの商品販売・サービス提供とは異なる方法で売上拡大を狙ううえでは、ウェビナーの開催も有効な手段です。

(4) 店舗の集客、ブランディングにつながる

ウェビナーは、ビジネスのブランディングにつながる試みともいえます。たとえば「環境のことをよく考えている飲食店として知ってもらいたい」「サステナビリティに興味のあるお客様を増やしたい」と考える飲食店がいたとしたら、サステナビリティにまつわるウェビナーを開催してみるのも一つの手かもしれません。

食材を仕入れている自慢の生産者が持続可能な取り組みをしていたとしたら、生産者をゲストに迎えて、農業におけるサステナビリティの説明会を開いてみてはどうでしょう。参加した視聴者は興味のある分野の知識を身につけられるうえに、結果として「飲食店にも足を運んでみたい!」と感じるかもしれません。ウェビナーは内容によっては店舗に人を呼び込む力もあるといえるでしょう。

ウェビナーのデメリット

ウェビナーにはオンライン特有の弱点もあります。

通信トラブルの可能性がある

オンラインの会議に参加した経験があれば「話し手の声が小さくて聞こえない」「話し手の動画が固まってしまった」などのトラブルを肌で感じたこともあるでしょう。

オンデマンド配信の場合はあまり心配はいりませんが、リアルタイム配信の場合はこのような通信トラブルが発生してしまう可能性もあります。万が一のことを考えて、トラブルシューティングの方法は事前に調べて、すぐに解決できる体制を整えておけると安心でしょう。

参加者の熱量がわかりづらい

会場でセミナーを行うと、参加者の笑い声や話し声、拍手、メモをとる音、退室する音などがある程度耳に入ってきます。

一方、ウェビナーだと主催者が一人で、あるいはパネリストとともに一方的に視聴者に話します。さらにリアルタイム配信では視聴者がマイクとビデオをオフにすることが多いため、視聴者の反応がわかりにくいものです。

適度に交流を図るには、視聴者からときおりフィードバックを求めるのがおすすめです。たとえばウェビナーの途中で投票形式で視聴者の意見を聞いたり、質疑応答を最後に設けたりするのもいいかもしれません。オンデマンド配信なら動画に自由にコメントが残せるよう設定しておくなど、フィードバックをもらえる仕組みを整えておくといいでしょう。

視聴者からのフィードバックはウェビナーの改善点を発見するうえでも、次回のコンテンツを考えるうえでも役立ちます。また、視聴者の意見を尊重していることが伝わると、視聴者から好印象を抱いてもらいやすいです。「また参加したい」と思ってもらうには、大切な心掛けかもしれません。

ウェビナーのはじめかた

ウェビナーをはじめるには大きく五つのステップを踏みます。

(1)ツールを選ぶ

まずはウェビナーを開催するためのツールを選びましょう。選定ポイントを箇条書きで記します。

- 参加可能人数

- 録画機能の有無

- 投票機能やチャット機能をはじめ、視聴者と交流が図れる機能の有無

- 関心度トラッキング機能の有無

- ウェビナーのパフォーマンスを自動で分析してくれるレポート機能

など

以下は、ウェビナーによく使われるツールです。

| Zoom | YouTube | Microsoft Teams | Cisco Webex Events | |

| 無料プランの有無 | ○(※1) | ○ | ○(※2) | ○(※3) |

| 最大参加人数 | 50,000人 | 無制限 | 10,000人 | 1,000人 |

| オンデマンド配信(録画機能の有無) | ○ | ○ | ○ | ○ |

※1:Zoom Oneを使用した場合。最大100名40分までは無料。

※2:参加人数の制限なし、60分までは無料プランで対応可能。

※3:最大100名40分までは無料。

ウェビナーの使い方も、この時点である程度勉強しておくといいでしょう。

(2)設備を用意する

同時に設備の準備をはじめましょう。最低でも必要なのは、以下の二つです。

- カメラ・マイク付きのパソコン、またはスマートフォン

- インターネット環境

大多数が参加するウェビナーで、接続が途切れずに配信するには、上り・下りともに3.0Mbpsほどの回線速度があると安心だそうです(光回線は100Mbpsほどの速度があります)。回線速度はSpeed Testというサイトを使うことで、ブラウザ上で確認することができます。

そのほかにも以下のツールがあると、よりウェビナーの質を高めることができます。

- マイク

- 照明

- モニター

また、有料ウェビナーの開催で収益化を目指している場合には、参加費用をどのように徴収するかを考えなければいけません。参加者は店舗の公式サイトやソーシャルメディアなどでウェビナーの情報を目にすることが想定されるため、そのままオンラインで決済ができると自然でしょう。

たとえば、決済代行会社のSquareには、簡単にオンライン決済用のリンクが作れる便利な機能があります。

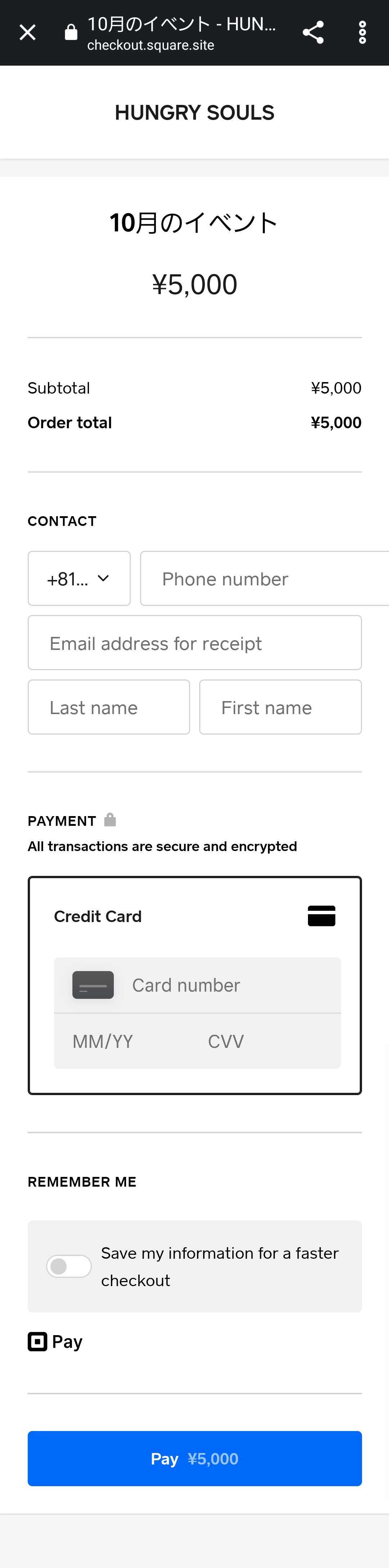

Square リンク決済を使うと、イベント名とイベントの参加費用を入力するだけで自動的に決済リンクが発行されます。あとは告知サイトやソーシャルメディアの投稿文などにリンクを貼り付ければ、決済画面に誘導できるようになります。

参加希望者は決済画面からクレジットカードを使って参加費用を事前に支払います。

決済画面には名前やメールアドレスなどの入力項目もあるため、ウェビナーのURLを送る際に必要な情報をここで収集できます。参加希望者が決済画面で入力した情報は、すべてSquareの管理画面から一覧できます。

▲決済画面(イメージ)※ブラウザで設定している言語で表示されます

Square リンク決済を活用している無店舗の花屋「mukutou」の事例を読むと、使い方をイメージしやすくなるかもしれません。

(3)ウェビナーを企画する

最も時間がかかるところは、ウェビナーを企画する部分です。内容はもちろんのこと、場合によってはパネリストの選定をしたり、プレゼンテーション資料を作成したり、当日の段取りも決めていく必要があります。開催する曜日や開始時間を決める際には、以下の記事が役に立つかもしれません。

▶︎データで紐解くオンラインイベントに最適な開催曜日と開始時間(2020年8月31日、藤田 祐司 (Peatix Co-founder / CMO))

(4)ウェビナーを告知する

設備も整い、企画もある程度固まり、開催の目処もついたらいよいよ告知のタイミングです。公式サイトやソーシャルメディアなど多くの人の目につくところでウェビナーの情報をシェアしましょう。イベント情報が載っているポータルサイトへの掲載を検討してもいいかもしれません。

パネリストの追加や開催日時の登録など、ウェビナーツール上での細かな設定もできる限り早い段階で済ませておきましょう。また、有料のウェビナーを開催する場合には、事前決済が完了していることを確認のうえ、ウェビナーのURLの送信も忘れずに行いましょう。

(5)ウェビナーを実施!

当日開催時間を迎えたら、ウェビナーを開始します。

実施後は、ウェビナーツールのレポート機能などを駆使しながら結果を確認するといいでしょう。たとえばZoom Webinarsだと、以下のようなことが確認できるようです。

- 登録レポート: 登録者のリストとその登録内容を表示します。

- 出席者レポート: 各出席者の詳細情報(参加日時、退出日時、セッションの合計時間など)を表示します。 登録が有効の場合、出席者のレポートは登録者が出席したかどうかの情報を提供します。 他の出席者セクションに一覧表示される出席者には通常、ダイヤルイン電話の出席者や Zoom Room の参加者が含まれます。

- パフォーマンス レポート: 登録、出席者、フィードバックに関するエンゲージメントの統計情報を表示します。

- Q&A レポート: ウェビナーの質問と回答を表示します。 回答は質問の下で縦に並んでいます。 また、このレポートでは、質問した参加者が質問時間と回答時間とともに表示されます。

- 投票レポート: 各出席者の投票結果を表示します。

- アンケート レポート:ウェビナー後のアンケートに対する回答を表示します。

ECサイト不要でオンライン販売が可能に

オンライン販売をはじめたいなら、Square リンク決済が最もシンプルな方法です。ECサイトは不要。決済用リンクを作成・共有するだけで、安全に商品やサービスの支払いを受け付けることができます。SNSをショップとしても活用したいクリエイターなどに最適な方法です。

自宅や店舗、事務所など、主催者の都合のいい場所から開催できるオンライン上のセミナー、「ウェビナー」。従来のセミナーと比べて、コストや手間を抑えながら開催できることが大きな特徴です。潜在顧客との接点や収入源を増やしたい人には特におすすめしたい方法です。競合と差をつけるためにも、早速自社の特性を生かした企画を練り、ウェビナーに挑戦してみてはいかがでしょうか。

Squareのブログでは、起業したい、自分のビジネスをさらに発展させたい、と考える人に向けて情報を発信しています。お届けするのは集客に使えるアイデア、資金運用や税金の知識、最新のキャッシュレス事情など。また、Square加盟店の取材記事では、日々経営に向き合う人たちの試行錯誤の様子や、乗り越えてきた壁を垣間見ることができます。Squareブログ編集チームでは、記事を通してビジネスの立ち上げから日々の運営、成長をサポートします。

執筆は2023年4月3日時点の情報を参照しています。2024年7月31日に記事の一部情報を更新しました。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。Photography provided by, Unsplash