確定申告の方法・やり方とは?必要書類やスマホ申請

個人が自分の所得金額や納税額を計算して、税務署に申告することを確定申告といいます。インターネットの普及などにより、昔に比べて、確定申告をする方法は増えてきました。今では、スマホを使って確定申告をすることも可能です。そこで、自分に合った方法で確定申告することが重要となります。ここでは、確定申告の方法・やり方、必要書類などについて詳しく解説します。

確定申告が必要な人・不要な人

実は、確定申告が必要となるのは個人事業主だけではありません。会社員やアルバイトでも、確定申告が必要な場合があります。また、個人事業主であっても、確定申告が不要な場合もあります。ここでは、確定申告が必要な人と不要な人について、ケース別に見ていきましょう。

1. 個人事業主

原則、個人事業主は確定申告が必要です。個人事業主とは、個人で事業を営んでいる人のことです。わが国では、所得金額や納税額を自分で計算し、国に申告することになっています。ただし、自分で所得金額と納税額を計算した結果、納税額が生じない場合は、個人事業主であっても確定申告は不要です。個人事業主で納税額が生じない場合とは、次のようなケースがあります。

赤字の場合

収入金額から必要経費を差し引いて、マイナスが出ているケースでは、納める税金がないため、確定申告が不要です。ただし、事業所得以外の所得で納税が生じる場合は、確定申告が必要です。

・所得控除や税額控除により納税額が生じない場合

黒字の場合でも、納税額が生じない場合があります。それは、所得控除や税額控除が大きい場合です。

納める所得税の金額は、簡単にいうと次の計算式で求めます。

納税額=(所得金額-所得控除)×所得税率-税額控除

所得金額より、基礎控除や生命保険料控除など所得控除の金額が大きい場合は、納税額は生じません。

また、税額控除とは、所得税率を乗じて計算した税額から直接差し引くことができる控除のことです。納める税金よりも税額控除が大きい場合も、納税額が生じません。ただし、確定申告をしないと、銀行などの金融機関から融資を受ける際や補助金の申請などに必要となる、確定申告書の控えや所得証明などの書類を用意できません。また、青色申告で出た赤字を翌年以降に繰り越すには、確定申告が必要です。そのため、個人事業主は納める税金がない場合であっても、確定申告をするのが一般的です。

2. 会社員

会社員は勤務先で年末調整を行うため、確定申告は原則不要です。ただし、次の場合は確定申告が必要です。

・1年間の給与額が2,000万円を超える場合

1年間の給与額が2,000万円を超える場合は、年末調整ができません。そのため、確定申告が必要です。

・副業をしている場合

会社員であっても、副業で収入を得ている場合は確定申告が必要ですが、副業の所得金額(※)が20万円以下の場合は、確定申告は不要です。ただし、確定申告は不要であっても、住民税の申告は必要なので注意しましょう。

※副業がアルバイトやパートなどの給与所得に該当する場合は、所得金額ではなく、収入金額が20万円以下かどうかで判断する。

・税金の還付がある場合

医療費控除や住宅ローン控除(初年度)は、年末調整で控除を受けることができません。確定申告を行い、控除を受けることになります。

また、年末調整の際に、生命保険料控除の控除証明書を勤務先に出し忘れたなど、控除の受け忘れがある場合も、確定申告をすることで受け忘れた控除を受けることができます。

3. アルバイト・パート

アルバイトやパートの人も原則、勤務先の会社で年末調整を行うため、確定申告は不要です。ただし、次の場合は確定申告が必要です。

・アルバイトやパートを掛け持ちしている場合

年末調整は1つの会社でしか行えません。アルバイトやパートを掛け持ちしている場合、年末調整ができていない給与収入があるため、確定申告は原則、必要です。ただし、年末調整をしていないアルバイトやパートの収入が20万円以下の場合は、確定申告が不要です。この場合も、住民税の申告は必要なので注意しましょう。

・税金の還付がある場合

医療費控除や住宅ローン控除(初年度)は、年末調整で控除を受けることができません。確定申告を行い、控除を受けることになります。また、年末調整の際に、生命保険料控除の控除証明書をアルバイトやパート先に出し忘れたなど、控除の受け忘れがある場合も、確定申告をすることで、受け忘れた控除を受けることができます。

【参考ページ】

確定申告が必要な方|国税庁

確定申告の種類

確定申告の種類を考える際には、所得による区分と、個人事業主における青色申告・白色申告の違いを見ていく必要があります。それぞれについて見てみましょう。

・所得による区分

所得税では、個人が得た収入を事業所得や給与所得、譲渡所得など10の所得区分に分けています。所得区分に応じて、所得金額や税額の計算方法が異なります。これは、発生した所得に応じた課税をすることで、より公平な課税を行おうとしているためです。

所得区分に応じて、所得金額や税額の計算方法が異なるため、確定申告にもいくつかの種類があります。詳細は後で述べますが、確定申告は原則、第一表、第二表を作成し、所得金額や納税金額を計算します。

しかし、退職所得があったり、不動産や株式の売却による所得があったりする場合は、他の所得と分離して、所得金額や納税金額を計算します。これを分離課税といいます。分離課税がある場合には、第一表、第二表に加えて、第三表を作成します。

その他、事業所得の赤字を翌年以降に繰り越す場合は、第一表、第二表に加えて、第四表の作成が必要です。

例えば、会社員で医療費控除を受けようとする場合、給与収入以外の所得がなければ、確定申告書の第一表と第二表を作成します。

また、会社員で不動産の売却があった場合は、確定申告書の第一表、第二表と第三表を作成します。

個人事業主で赤字を翌年に繰り越す場合は、確定申告書の第一表、第二表と第四表、次の説明する青色申告決算書を作成します。

・個人事業主と確定申告の種類

個人事業主の場合は所得による区分だけでなく、青色申告と白色申告という2つの申告の種類を考慮する必要があります。

青色申告は、一定の要件を満たす個人事業主に対し、所得金額の計算や税務上において有利な特典が受けられるようにする申告制度です。

所得税は、納税者が自ら納める税額を計算し、税金を納付する申告納税制度を採用しています。申告納付制度の前提にあるものは、正しい帳簿付けと証拠となる書類の保存です。申告納付制度を成り立たせるためにも、より多くの納税者に、一定の水準で正しい帳簿付けと正確な税金の計算をしてもらわなければいけません。

そこで、青色申告制度を設け、一定の要件を満たす個人事業主に、青色申告特別控除などの有利な特典が受けられるようにしています。

一方、白色申告とは、簡単にいうと、青色申告以外の確定申告のことです。一定の要件を満たしていない場合、青色申告はできません。そこで白色申告をすることになります。白色申告には、青色申告のような納税者が有利になる特典はありません。

確定申告をする際、青色申告は「青色申告決算書」、白色申告は「収支内訳書」を作成します。

青色申告と白色申告には、帳簿の記帳方法や帳簿書類の保存期間などに違いがあります。主な青色申告と白色申告の違いは、次の通りです。

| 主な違い | 青色申告 | 白色申告 |

|---|---|---|

| 事前の承認 | 必要 | 不要 |

| 帳簿の記帳方法 | 原則、複式簿記などにより記帳する | 原則、単式簿記などにより記帳する |

| 特典 | あり | なし |

| 帳簿書類の保存期間 | 原則7年(一部5年) | 原則5年(一部7年) |

| 決算書の種類 | 青色申告決算書 | 収支内訳書 |

確定申告のやり方と基本的な流れ

ここからは、確定申告のやり方と基本的な流れについて見ていきましょう。

1.確定申告のやり方

確定申告では、個人事業主とそれ以外の人でやり方が異なります。それぞれについて、見ていきましょう。

・個人事業主

個人事業主は、日々の帳簿付けや領収書の管理などが必要です。なぜなら、納税額や所得金額を計算するためには、1年間の収入金額や必要経費の金額などを計算する必要があるためです。

記帳では日々の取引を仕訳し、仕訳帳や総勘定元帳などに記帳していきます。領収書などは月ごとにファイルするなど、自分に合った方法で無くさないように管理します。

2月~3月の申告時期に行うことは、確定申告書類の作成です。原則「青色申告決算書または収支内訳書」と「確定申告書第一表、第二表」を作成します。

青色申告決算書や収支内訳書は、所得金額を求めるための書類です。1年間の収入金額や勘定科目ごとの必要経費の金額、その他の必要事項などを記載し、所得金額を求めます。

確定申告書は、納める税金の金額を求めるための書類です。青色申告決算書や収支内訳書で求めた収入金額や所得金額などを確定申告書に転記し、そのほか所得控除などを記載して、納める税金の金額を求めます。

・個人事業主以外の人

会社員やパート・アルバイトの人など、個人事業主以外の人は、個人事業主のように日々の帳簿付けや領収書の管理などは必要ありません。確定申告時期になれば「確定申告書第一表、第二表」を作成し、納める税金があれば期日までに納付します。

確定申告書の提出期間は原則、2月16日から3月15日までです。令和6年分の確定申告の場合、確定申告書の提出期限は令和7年3月17日になります。その年により、確定申告書の提出期限は曜日などの兼ね合いで前後することがあります。なお、還付申告(税金の還付がある場合)は、2月15日以前でも提出できます。

2.確定申告の基本的な流れ

確定申告の方法には、確定申告書を紙で作成する方法や、e-taxで作成する方法など様々なものがあります。ここでは、確定申告書を紙で作成する場合の基本的な流れを、見ていきましょう。

必要書類の準備

はじめに、必要書類を準備します。状況によって必要書類は異なりますが、確定申告書や青色申告決算書・収支内訳書、源泉徴収票などの必要書類を準備します。確定申告書や青色申告決算書・収支内訳書は、税務署の窓口や国税庁のサイトからダウンロードで入手します。

確定申告書の作成

必要書類が揃ったら、確定申告書を作成します。個人事業主の場合は、まず、青色申告決算書や収支内訳書を作成し、その後、確定申告書の第一表、第二表を作成します。

確定申告書の提出と納税

確定申告書の作成ができたら、確定申告書を税務署に提出します。納める税金がある場合は納付書を作成し、納税も行います。納付書は、税務署の窓口で入手できます。一般的には、住所や氏名などの基本情報は、すでに納付書に印字されているため、納税金額を記載するだけです。納税は、税務署の窓口や銀行などの金融機関の窓口で行います。また、口座振替などの納税方法もあります。

確定申告の必要書類と必要なもの

確定申告では、所得の種類や個人事業主かそれ以外であるかなど、納税者の状況によって必要な書類が異なります。確定申告で必要な一般的な書類は、次のとおりです。

・確定申告書第一表・第二表

・確定申告書第三表(不動産の売却などがある場合)

・確定申告書第四表(損失申告の場合)

・青色申告決算書(青色申告の場合)もしくは、収支内訳書(白色申告の場合)

・源泉徴収票(給与所得がある場合、税務署への提出は不要)

・各種控除証明書(生命保険控除や医療費控除などの控除を受ける場合。データでの提出が可能なものもあり)

・マイナンバーカードなど

確定申告で必要な書類は、書類の種類によって入手方法が異なります。確定申告で必要な書類の詳細と入手方法は、以下のとおりです。

| 確定申告で必要な書類 | 詳細 | 入手方法 |

|---|---|---|

| 確定申告書第一表・第二表 | 納める税額の計算を行う確定申告の基本的な書類。原則、どんな人でも提出する | 税務署の窓口や国税庁のサイトからダウンロードで入手 |

| 確定申告書第三表(分離課税用) | 土地や建物の売却、株式の売却などがあった場合などに必要な書類 | 税務署の窓口や国税庁のサイトからダウンロードで入手 |

| 確定申告書第四表(損失申告用) | 青色申告をしている場合などで、損失申告をする場合に必要な書類 | 税務署の窓口や国税庁のサイトからダウンロードで入手 |

| 青色申告決算書 | 1年間の売上や経費、所得金額などを計算するための書類。青色申告をしている場合に必要な書類 | 税務署の窓口や国税庁のサイトからダウンロードで入手 |

| 収支内訳書 | 1年間の売上や経費、所得金額などを計算するための書類。白色申告をしている場合に必要な書類 | 税務署の窓口や国税庁のサイトからダウンロードで入手 |

| 源泉徴収票 | 会社員やアルバイト・パートの人が確定申告書を作成するのに必要(税務署への提出不要)1年間の給与収入の金額などが記載されている書類 | 勤務先から発行してもらう |

| 各種控除証明書 | 控除を受ける内容により、必要書類が異なる。(例)生命保険控除:控除証明書、地震保険:控除証明書、医療費控除:医療費控除の明細書、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例:セルフメディケーション税制の明細書 | 原則、加入している保険会社などから入手する。医療費控除を受ける場合の医療費控除の明細書やセルフメディケーション税制の明細書などは、税務署の窓口や国税庁のサイトからダウンロードで入手。 |

| マイナンバーカードなど | マイナンバーについて、本人確認が必要となるため、マイナンバーカードの提示もしくは写しの添付が必要。マイナンバーカードがない場合は「番号確認書類」と「身元確認書類」が必要。 | 各自治体など |

【参考ページ】

申告書に添付・提示する書類|国税庁

確定申告書等の様式・手引き等|国税庁

確定申告書の書き方

確定申告において、確定申告書の第一表と第二表は申告するすべての人が作成しなければなりません。加えて、不動産の売却がある場合などは分離課税用の確定申告書第三表、個人事業主が赤字を繰り越す場合は確定申告書第四表など、状況に応じて作成する書類もあります。ここでは、確定申告書第一表と第二表に加え、第三表や第四表の書き方も見ていきましょう。

確定申告書第一表

①基本情報

申告する年分や住所、氏名、電話番号などの基本情報を記載します。「申告書」の前の空白には「確定」を記載します。屋号や加入団体名などが無い場合は、記載する必要はありません。種類欄では、該当するもの全てに〇印をつけます。会社員やアルバイト・パートの人、あるいは個人事業主で白色申告の場合は、分離課税がなければ、〇印をつける必要はありません。

②収入金額等

所得の種類に応じて、該当する欄に収入金額を記載します。あくまで収入金額です。所得金額ではないので注意しましょう。個人事業主の事業収入は「事業 営業」欄に、会社員やアルバイト・パートの人の給与の収入は「給与」欄に金額を記載します。副業など事業でない業務から得た収入は、原則「雑 業務」欄に金額を記載します。

「事業 営業」の区分欄には、次の区分を記載します。

| 内容 | 区分 |

|---|---|

| 電子帳簿保存を行っている場合 | 1 |

| 会計ソフトなどにより帳簿付けしている場合 | 2 |

| 総勘定元帳や仕訳帳などを作成し、取引を複式簿記で記帳している場合 | 3 |

| 取引を複式簿記以外の簡易的な方法で記帳している場合 | 4 |

| 上記のいずれにも該当しない場合(記帳の仕方が分からない場合を含む) | 5 |

給与や雑の区分欄は、所得金額調整控除の計算や現金主義の特例を適用する場合などがある場合のみ記載します。該当しない場合は、空欄のままでもよいです。

③所得金額等

所得の種類に応じて、該当する欄に所得金額を記載します。所得金額とは、個人事業主なら、収入金額から必要経費や青色申告特別控除などを差し引いた金額です。給与所得なら、給与金額から給与所得控除などを差し引いた金額のことです(源泉徴収票に記載されています)。収入金額と異なるので注意しましょう。

④所得から差し引かれる金額

該当する所得控除がある場合は、その金額を記載します。所得控除には、次のものがあります。

| 所得控除の種類 | 内容・条件 |

|---|---|

| 雑損控除 | 災害や盗難などで資産に損害を受けたときに受けられる控除 |

| 医療費控除 | 医療費を多く支払った場合に受けられる控除 |

| 社会保険料控除 | 健康保険や国民年金・厚生年金保険など、社会保険を支払った場合に受けられる控除 |

| 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済等掛金を支払った場合に受けられる控除 |

| 生命保険料控除 | 生命保険料を支払った場合に受けられる控除 |

| 地震保険料控除 | 地震保険料を支払った場合に受けられる控除 |

| 寄附金控除 | 一定の団体などに寄付をした場合に受けられる控除 |

| 障害者控除 | 納税者本人や生計を一にする配偶者や扶養家族が障害者の場合に受けられる控除 |

| 寡婦控除 | 納税者本人が寡婦であるときに受けられる控除 |

| ひとり親控除 | 納税者本人がひとり親であるときに受けられる控除 |

| 勤労学生控除 | 納税者本人が勤労学生であるときに受けられる控除 |

| 配偶者控除、配偶者特別控除 | 一定の条件にあてはまる配偶者がいる場合に受けられる控除 |

| 扶養控除 | 扶養家族がいる場合に受けられる控除 |

| 基礎控除 | 納税者本人に対する控除 所得金額に応じて控除額が異なる |

所得控除には、それぞれ計算式があります。生命保険料控除など、支払金額と控除額が異なるものもあります。その場合は控除額の計算が必要となるため、注意しましょう。

⑤税金の計算

所得金額と所得から差し引かれる金額の計算が終わったら、次に税金の計算です。基本的には、確定申告書の指示通り計算を進めていきます。まず、所得金額から所得控除の合計額を差し引き、「課税される所得金額」を求めます。税額は次の計算式で求めます。

所得税額=課税される所得金額×所得税率-控除額

税率や控除額は、課税される所得金額に応じて、次のようになります。(2023年4月1日現在)

| 課税される所得金額 | 所得税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |

| 1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |

| 3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |

| 6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |

| 9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |

| 18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |

| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |

その他、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)など該当する箇所があれば、金額を記載します。

納税額から住宅ローン控除などの控除額を差し引いた金額(再差引所得税額)に2.1%を乗じて「復興特別所得税額」を求めます。

再差引所得税額と復興特別所得税額を足したものが、税額です。そこから、源泉徴収税額などがあれば差し引きし、納める税額を求めます。

給与所得がある場合は、源泉徴収票の「源泉徴収税額」に記載されている金額を、「源泉徴収税額」欄に転記します。

最後に「納める税金」または「還付される税金」に、求めた納税額または還付額を記載します。

⑥その他

その他の欄で該当するものがある場合は、該当箇所に金額を記載します。例えば、青色申告特別控除を65万円利用している場合は、「青色申告特別控除」欄に「650000」を記入します。また、延納や税金の還付がある場合は、延納の金額や還付銀行の情報を記載します。

確定申告書第二表

①基本情報

申告の年分や住所、氏名などの基本情報を記載します。申告書の前の空白には「確定」を記載します。屋号が無い場合は、屋号を記載する必要はありません。

②所得の内訳

確定申告書 第一表の「所得金額等」に記入した金額の内訳を記載します。支払いを受けた相手ごとに金額や相手先名、住所地などを記載します。「種目」欄は、営業等や給料などと記載します。相手先の数が多く、所得の内訳に記載しきれない場合は、別紙の「所得の内訳書」を作成し添付します。

【参考ページ】

所得の内訳書|国税庁

③総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項

総合課税の譲渡所得や生命保険の一時金など、一時所得がある場合のみ、収入金額や必要経費等の金額などを記載します。

④所得控除に関する事項

確定申告書第一表の「所得から差し引かれる金額」に記入した所得控除について、内容を記載します。国民年金保険や国民年金などの保険料等の種類や寄付先の名称など、適用を受けた所得控除についてのみ、その内容を記載します。

⑤特例適用条文等

税法上の特例を受けている場合は、条文番号などを記載します。また、住宅ローン控除を受けている人は、居住開始年月日を記入します。

⑥配偶者や親族に関する事項、事業専従者に関する事項

配偶者控除など、控除の対象となっている親族がいる場合は「配偶者や親族に関する事項」に、親族の氏名やマイナンバーなどの情報を記載します。また、16歳未満の親族がいる場合も「配偶者や親族に関する事項」に、氏名やマイナンバーなどの情報を記載し、「住民税」の「16」に◯をつけます。個人事業主で事業専従者がいる場合は、「事業専従者に関する事項」に必要事項を記載します。

⑦住民税・事業税に関する事項

住民税や事業税に関して、該当するものがあれば記載します。特に、会社員で副業(給与所得以外)がある場合は、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「自分で納付」に〇をつけることで、副業についての住民税の納付書が自宅に届きます。勤め先には、給与に関する住民税の納付書のみ届きます。

確定申告書第一表、第二表ともに、下部にある整理欄は記載不要です。整理欄は、税務署が管理するための記入欄です。

確定申告書第三表

確定申告書第三表は、分離課税の申告をする場合に使う申告書です。分離課税には、主に次のものがあります。

・土地や建物の売却(譲渡)

・株式の売却(譲渡)

・先物取引

・山林所得

・退職所得

株式の売却(譲渡)や退職所得では、あらかじめ所得税が差し引かれていることが多く、会社員が確定申告書第三表を使う場合は、自宅の売却や複数口座で株式の売却(譲渡)をしているケースになるでしょう。

確定申告書第三表の書き方は次の通りです。

①基本情報

申告の年分や住所、氏名などの基本情報を記載します。申告書の前の空白には「確定」を記載します。屋号が無い場合は、屋号を記載する必要はありません。

②特例適用条文

分離課税では、特例を使う機会が多くあります。例えば、マイホームを売却した場合の特例など、特例を使った場合は条文番号などを記載します。

③収入金額

分離課税の種類に応じて該当する箇所に、金額を記載します。あくまで、所得でなく収入(売却額など)金額なので注意しましょう。「分離課税」欄のうち、「短期譲渡」と「長期譲渡」は土地や建物の売却(譲渡)に関して記載する欄です。

④所得金額

分離課税の種類に応じて該当する箇所に、金額を記載します。売却額から原価や経費などを差し引いた、所得金額を記載します。

⑤税金の計算

分離課税の計算の手順では、まず、確定申告書第一表で、所得金額や所得から差し引かれる金額を計算し、その数字を第三表に記入します。その後、第三表で総合所得(第一表の所得)と分離課税の所得の税金を計算し、税額の合計を第一表に転記します。

分離課税の税金の計算式は不動産の譲渡、株式の譲渡、退職所得などそれぞれ異なるので、それぞれで税額を計算し、該当箇所に記載します。

⑥その他

株式や先物取引など、分離課税の一部では一定の要件を満たすことで、生じた損失を翌年以降に繰り越すことが可能です。また、前年から繰り越された損失を当年の同所得から、差し引くこともできます。損失の繰り越しなどがある場合は、該当箇所にその金額を記載します。

⑦分離課税の短期・長期譲渡所得に関する事項

この欄では、不動産など売却した分離課税に該当する資産の情報を記載します。区分は「短期 一般」や「長期 一般」などと記入します。所得の生ずる場所は、譲渡した資産の住所などを記載します。

⑧上場株式等の譲渡所得等に関する事項

上場株式等の売却(譲渡)があり、源泉徴収がされている場合に記載します。

⑨退職所得に関する事項

退職金を受け取った時は原則、退職した会社が税金を計算し、源泉徴収をしているため、確定申告は不要です。ただし、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を退職した会社に提出していない人は、退職金から一律、20.42%の税金が差し引かれており、確定申告で精算をすることができます。退職所得は、役員か役員でないか、勤めていた期間が短期(5年以内)かそうでないかで「一般」「短期」「特定役員」に分けて、税額の計算を行います。

なお、分離課税で確定申告を行うときは、土地や建物を売却(譲渡)した場合や株式を売却(譲渡)して確定申告を行う場合など、状況に応じて、譲渡所得の内訳書などの添付書類を作成する必要があるので、注意が必要です。

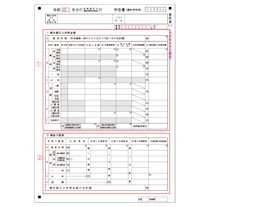

確定申告書第四表

確定申告書第四表は、事業などで出た損失を翌年に損失を繰り越すために必要となるもので、損失申告用ともいいます。

確定申告書第四表は、第四表(一)と第四表(二)の2つで構成されています。第四表(一)では、主に本年の損失額の計算を行い、第四表(二)では、主に翌年に繰り越す損失額の計算を行います。

第四表(一)

所得税では、ひとつの所得で生じた損失(赤字)を他の所得の所得金額(黒字)と相殺することができます(相殺できない損失もあります)。これを、損益通算といいます。

①損失額又は所得金額

各所得の収入金額や必要経費等の金額を記載し、損失額や所得金額を計算します。

②損益の通算

該当する各所得の所得金額や損失額を記載し、「通算前」から「第1次通算後」「第2次通算後」と順に損益通算していきます。

第四表(二)

損益通算をして、さらに損失額が残れば翌年以降に損失を繰り越します。

③翌年以後に繰り越す損失額

翌年以後に繰り越す損失額がある場合は、その金額を記載します。事業で生じた損失は、「青色申告者の損失の金額」欄に記載します。

④繰越損失を差し引く計算

ここでは、前3年の繰り越し損失がある場合、翌年に繰り越す額を計算します。青色申告をしている場合に、損失を繰り越せる期間は3年間です。そこで、前年以前に損失があり、今年に所得金額(黒字)が出た場合は、3年前の損失から今年の所得金額を差し引き、それでも所得金額が残ったら、2年前の損失から差し引きます。

例えば、3年前の損失100万円、2年前の損失50万円、1年前の損失20万円、今年の黒字が120万円だった場合で見てみましょう。

3年前の損失100万円を充当しても、今年の黒字はまだ20万円(120万円-100万円)残ります。次に2年前の損失50万円から残りの黒字20万円を差し引くと、2年前の損失は30万円残ります。翌年に繰り越す損失は、2年前の損失の残り30万円と1年前の損失20万円の合計50万円になります。

上述した例を使って「繰越損失を差し引く計算」に記入する場合は次のようになります。「A 前年分までに引ききれなかった損失額」には、3年前1,000,000、2年前500,000、1年前200,000の数字が入ります。

「B 本年分で差し引く損失額」には、3年前1,000,000、2年前200,000が入ります。

「C 翌年分以後に繰り越して差し引かれる損失額」には、2年前300,000、1年前200,000の数字が入ります。

【参考ページ】

確定申告書手引き|国税庁

No.1100 所得控除のあらまし|国税庁

No.2260 所得税の税率|国税庁

No.2240 申告分離課税制度|国税庁

No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁

令和4年分 譲渡所得の申告のしかた|国税庁

令和4年分 損失申告 手引き|国税庁

確定申告書等作成コーナーや会計ソフトの活用方法

確定申告書を作成する際、何を記載したらよいのか、また、どのように作成したらよいのかわかりにくいこともあります。特に、初めて確定申告をする人にとっては、困ることも多いでしょう。そこで活用したいのが、確定申告書等作成コーナーや会計ソフトです。それぞれの活用方法について、見てみましょう。

確定申告書等作成コーナー

確定申告書等作成コーナーとは、国税庁が運営している確定申告書作成のためのサイトです。画面の案内に沿って情報や金額などを入力するだけで、確定申告書の作成をすることができます。

確定申告書等作成コーナーで作成した確定申告書は、そのままe-Taxで送信することができるほか、紙の確定申告書として印刷して税務署に提出することもできるので、e-Taxをしている、していないにかかわらず、利用できます。

ただし、確定申告書等作成コーナーでは、日々の取引を帳簿付けすることはできません。医療費控除などの控除を受ける会社員や、掛け持ちなどをしているアルバイトやパートなど、帳簿付けが必要のない人や、帳簿付けを別途行っている個人事業主におすすめです。

会計ソフト

個人事業主は日々の取引を帳簿付けし、作成した帳簿を保存しておく必要があります。しかし、取引の帳簿付けには、ある程度の簿記の知識が必要です。また、本業が忙しく、いくつもの帳簿を作成する時間が取れない個人事業主も多いでしょう。そんな時に便利なのが会計ソフトです。

会計ソフトは、簿記の知識がなくても、取引を入力できるようになっているものも多いです。また、入力された仕訳から、総勘定元帳や仕訳帳など複数の帳簿を作成できるため、仕訳を転記し複数の帳簿を手作業で作成する手間も省けます。

さらに、会計ソフトは確定申告書を作成できるものも多いです。確定申告書の作成も、画面の案内に沿って進めていけば、簡単に作成できるようになっています。帳簿付けから確定申告までを一度に行いたい個人事業主には、会計ソフトの利用がおすすめです。

【参考ページ】

国税庁 確定申告書等作成コーナー

確定申告のやり方・提出方法

確定申告では確定申告書を作成し、期限までに税務署に提出と納税を行います。確定申告書の作成は、個人事業主と個人事業主以外でやり方が異なります。個人事業主は、日々の帳簿付けをもとに、1年間の売上や必要経費、所得金額などを計算するための青色申告決算書や収支内訳書を作成します。その後、作成した青色申告決算書や収支内訳書を基に、確定申告書を作成します。

会社員などの個人事業主以外の人は、日々の帳簿付けは必要ありません。源泉徴収票や控除証明書、医療費の領収書など状況に応じて必要な書類を用意し、その書類をもとに確定申告書を作成します。

確定申告書を作成した後は、確定申告書の提出と納税を行う必要があります。提出方法や納税方法について見ていきましょう。

確定申告書の提出方法

確定申告書の代表的な提出方法には、次の4つがあります。

1.e-Tax

確定申告の方法のひとつに、e-Taxがあります。e-Taxとは、電子申告によって確定申告書を提出する方法のことで、申告書を紙ではなくデータとして提出します。原則、24時間受付をしているので便利です。e-Taxを行う方法として、会計ソフトと連携している専用ソフトを使う方法や、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用する方法など、さまざまな方法があります。

2.税務署の窓口で提出する

紙の確定申告書を作成し、税務署の窓口に提出することもできます。税務署の開庁時間は、平日の午前8時30分から午後5時までです。ただし、税務署によっては、確定申告期間中の一部の日曜日に受付を行っていることもあります。開庁時間外の場合でも、時間外収受箱に確定申告書を投函することが可能です。なお、確定申告書を紙で提出し、収受印が必要な場合は、確定申告書の控えも一緒に持参する必要があるので、注意しましょう。

3.郵送で提出する

紙の確定申告書は、郵送で提出することも可能です。郵送での提出先は所轄の税務署です。一部の税務署では、複数の税務署の事務を一括して行う業務センターが設置されていることがあります。その場合は、業務センターに郵送で確定申告書を提出することもできます。

確定申告書は「郵便物」(第一種郵便物)もしくは「信書便物」として送付します。一般的には。簡易書留で送付することが多いです。郵送で確定申告書を提出する場合、消印(通信日付印)の日付が出日とみなされます。また、郵送した確定申告書に収受印が必要な場合は、確定申告書の控えと返信用封筒(切手貼付済のもの)も一緒に送付する必要があります。

4.スマートフォン

スマートフォンを使って、簡単に確定申告をすることもできます。スマートフォンで確定申告書等作成コーナーにアクセスし、そこで確定申告を行います。スマートフォンを使った確定申告には「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」があります。マイナンバーカード方式では、マイナンバーカードをスマホで読み取り、本人が確定申告をしているかどうかなどを確認します。

マイナンバーカードがない場合は、ID・パスワード方式により確定申告を行いますが、その際には、e-TaxのIDとパスワードが必要となります。パソコンで行う確定申告書等作成コーナーと同じように、画面の案内通りにすすめていけば簡単に確定申告ができるので、便利です。

納税の方法

確定申告書の提出をすると、次は納税の手続きをする必要があります。所得税の納税期限は、確定申告の期限と同じく通常、翌年3月15日までです。納税方法は以下のものがあります。

1.納付書による納付

税務署や銀行などの金融機関の窓口で、納付書に納税額など必要事項を記載して納税します。納付書は税務署の窓口で入手します。確定申告の2年目以降は、確定申告書に同封されて税務署から送られてきます。金融機関の窓口には、税金の納付書はないので注意しましょう。

2.振替納税

振替納税とは、口座振替によって納税をする方法です。振替納税による納税期間は3月15日ではなく、おおむね4月下旬(その年により日付は異なる)になります。そのため、納付書での納税よりも猶予があります。振替納税を利用するためには、事前の届け出が必要です。また、事前に届け出した銀行口座の残高が足りないと、振替納税が完了しません。未納付となってしまう可能性があるので、必ず振替納税日の前に残高を確認しておきましょう。

3.ダイレクト納付

e-Taxを利用している場合は、口座引き落としによるダイレクト納付が利用できます。ただし、税務署または金融機関に事前の届け出が必要です。

4.クレジットカードによる納付

国税クレジットカードお支払サイトを利用すれば、クレジットカードによる納付ができます。

5.その他

その他、一定の要件を満たすことで、インターネットバンキングやATM、スマホアプリ決済などで納税することが可能です。

税金の還付

会社員で確定申告をするケースで多いのが、税金に還付を受けるものです。予定納税や源泉徴収がされている場合など、事前に税金を納めていることがあります。この場合、医療費控除や住宅ローン控除などの控除が大きければ、税金の還付が行われます。

税金の還付を受けるに際し、特別な用紙などは必要ありません。確定申告書の還付銀行の欄に、銀行名や口座番号などの必要事項を記載すれば、記載された銀行に後日還付されます。税金の還付の時期は、税務署の混み具合にもよりますが、おおむね確定申告書提出から1か月程度です。

【参考ページ】

申告と納税|国税庁

申告書の提出方法|国税庁

税務署の開庁時間|国税庁

納税の方法|国税庁

令和4年分のスマホ申告に関するマニュアル等|国税庁

確定申告の方法・やり方に関するよくある質問

確定申告をする人には、大きく分けて、個人事業主と会社員など個人事業主以外の人の2つがあります。

まず、会社員など個人事業主以外の人の確定申告については、難易度はそこまで高くありません。確定申告書等作成コーナーなどを利用すれば、ある程度簡単に確定申告をすることが可能です。

一方、個人事業主の場合は、日々の取引を帳簿付けする必要があります。そのため、自分で確定申告をすることは難しいです。ただし、会計ソフトを利用すれば、簿記の知識がなくても取引入力ができ、確定申告書の作成ができるため、より自分で確定申告ができやすくなります。

確定申告で一番簡単な方法は、確定申告書等作成コーナーを利用することです。確定申告書等作成コーナーを利用すれば、画面の案内に沿って、必要な情報や金額を入力するだけで、確定申告書を作成することができます。

また、確定申告書等作成コーナーで作成した確定申告書は、そのままe-Taxで送信することができるほか、紙の確定申告書として印刷して税務署に提出することもできるので、e-Taxをしている、していないにかかわらず、利用することができます。

スマートフォンで確定申告書等作成コーナーにアクセスし、そこで確定申告を行うことも可能です。

確定申告では、所得の種類や個人事業主かどうかなど、納税者の状況によって必要な書類が異なります。確定申告で必要な一般的な書類は、次の通りです。

・確定申告書第一表・第二表

・確定申告書第三表(不動産の売却などがある場合)

・確定申告書第四表(損失申告の場合)

・青色申告決算書(青色申告の場合)もしくは、収支内訳書(白色申告の場合)

・源泉徴収票(給与所得がある場合、税務署への提出は不要)

・各種控除証明書(生命保険控除や医療費控除などの控除を受ける場合。データでの提出が可能なものもあり)

・マイナンバーカードなど

本ページは情報提供を目的としており、掲載している情報は記事更新時点のものです。法律、雇用、税務、その他経営に関する最新情報に関しましては必ず専門家にご相談ください。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。