フリーランスや個人事業主としての活動を始めると、「名刺って本当に必要なの?」と悩む人は少なくありません。SNSやメールでのやり取りが主流になった今、名刺を持たなくても仕事はできる……そう考えるのも自然です。

しかし、名刺には単なる連絡先以上の役割があります。信頼を得る、仕事のチャンスを広げる、ブランドを伝えるなど、名刺はビジネスを“見える化”するための大切なツールです。

この記事では、名刺を持つメリットから、記載すべき情報、肩書きの決め方、デザインのポイント、そして作成方法まで、役立つ内容をわかりやすく解説します。

【この記事のポイント】

-名刺は信頼獲得や仕事のチャンス拡大、ブランディングに効果的

-名刺には氏名、屋号、連絡先、SNSやQRコードなどを整理して記載

-肩書きは専門性やビジネス形態に合わせて柔軟に

-自作、プロ依頼、デジタル名刺サービスなど、目的や予算に応じて作成方法を

目次

- 個人事業主・フリーランスに名刺は必要?

・名刺を持つメリット - 個人事業主・フリーランスの名刺に記載する情報

- 名刺の肩書きをどう決める?

・肩書きの選び方 - 名刺デザインのポイント

- 個人事業主・フリーランスの名刺作成方法

・自作する

・プロに依頼する

・デジタル名刺サービスも併用する - まとめ

個人事業主・フリーランスに名刺は必要?

個人で仕事をしていると、営業や打ち合わせ、イベントなどで自分を紹介する場面が意外と多くあります。そんなとき、名刺があるかないかで第一印象が大きく変わることもあるかもしれません。スマートフォンで連絡先を交換することもできますが、名刺にはそれ以上の価値があります。

名刺を持つメリット

①信頼性の向上

名刺を差し出すことで、「しっかりと仕事をしている人」という印象を与えられます。肩書きや連絡先、屋号などが記載されていると、相手も安心して連絡が取りやすくなり、ビジネスとしての信頼感が生まれます。

②仕事獲得のチャンス拡大

名刺は、自分の存在を相手の記憶に残すためのツールです。何気ない会話の流れで仕事につながることもあるため、いつでも名刺を持ち歩いておくとチャンスを逃しません。イベントや交流会、カフェでの偶然の出会いから案件につながることもあります。

③ブランディングの強化

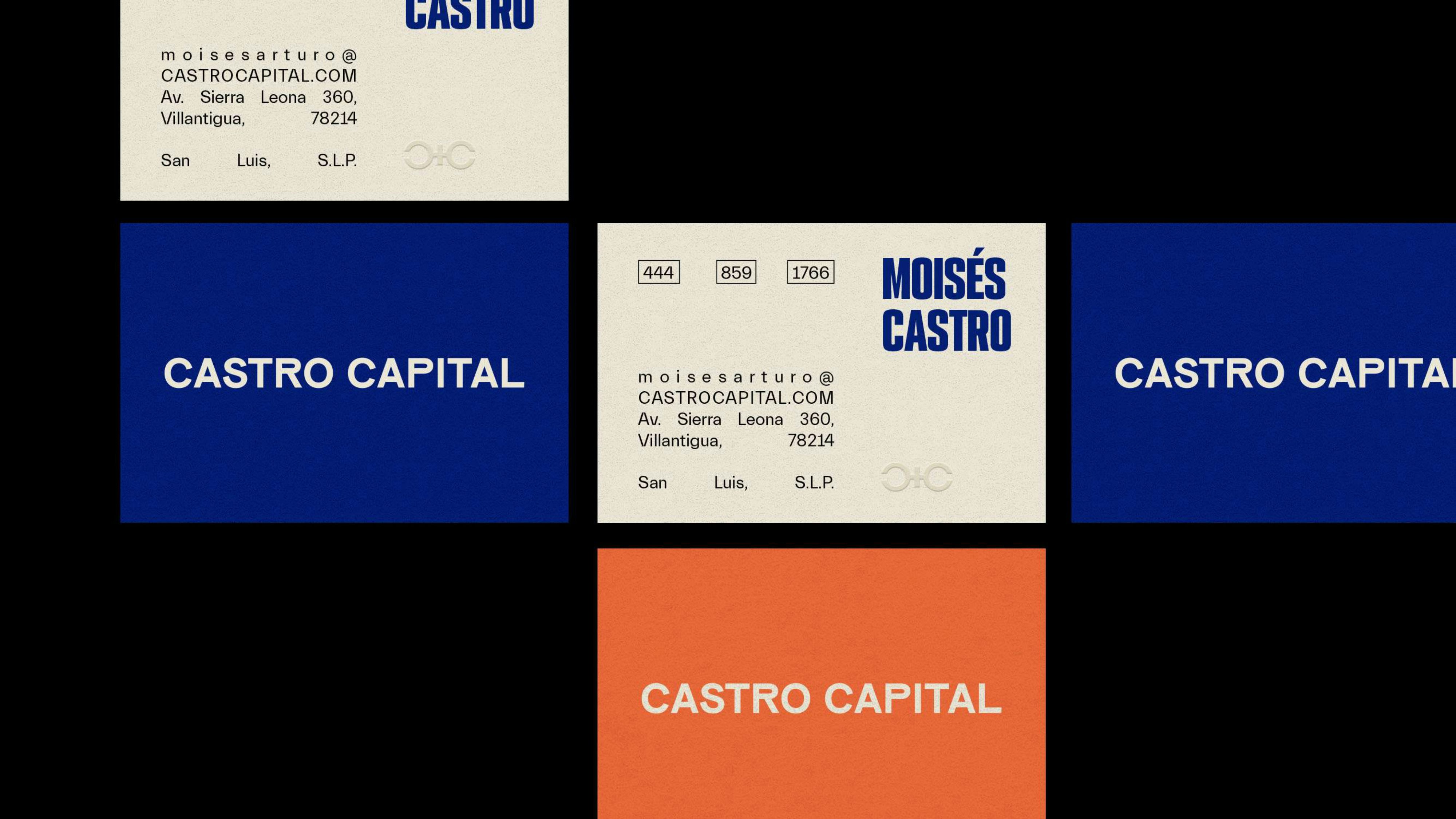

名刺は、自分の「顔」となるデザインアイテムでもあります。ロゴやカラー、フォントにこだわることで、提供するサービスのイメージや自分の個性を表現できます。印象に残る名刺は、ビジネスを強く印象づけるきっかけになります。

個人事業主・フリーランスの名刺に記載する情報

名刺はただの連絡先ではなく、事業主自身と提供する商品やサービスを紹介する「小さなプロフィール」です。情報を整理して載せることで、相手に安心感を与え、次のアクションにつながる可能性が高まります。では、具体的にどんな情報を記載すればよいのでしょうか。

氏名(フルネーム)

まずは名前をフルネームで記載しましょう。ビジネスの場では、苗字だけ、あるいはニックネームだけでは相手に覚えてもらいにくくなってしまいます。読みづらい名前にはふりがなを添えるのもおすすめです。

屋号(ある場合)

屋号を登録している場合は、名前とあわせて記載すると、よりプロフェッショナルな印象に。屋号がサービスの内容やコンセプトを表している場合は、ブランド認知にもつながります。

住所(省略可)

自宅兼オフィスの場合など、住所の記載に抵抗がある場合は省略しても問題ありません。ただし、法人との取引が多い業種では、信頼性を高めるために市区町村まで記載するケースもあります。

連絡先(電話番号、メールアドレス)

クライアントがスムーズに連絡を取れるよう、メールアドレスと電話番号の両方を載せておくのがベスト。メールアドレスは仕事用に専用のものを用意しておくと、プライベートと分けられて便利です。

ウェブサイトやポートフォリオのURL

自身の実績やサービスを詳しく紹介しているウェブサイトやポートフォリオのURLも忘れずに。名刺をきっかけに興味を持ってくれた人が、そこで経歴や実績をチェックできます。

SNSアカウント(仕事用)

仕事用のInstagram、X(旧Twitter)、LinkedInなどのアカウントがあれば、そちらも記載しましょう。更新頻度の高いSNSは、活動状況をリアルタイムで伝えるツールとしても有効です。

QRコード(ウェブサイトやSNSへ誘導)

URLを文字で載せるだけでなく、QRコードにしておくとアクセスのハードルがぐっと下がります。スマートフォンで読み取ってもらうことで、すぐにウェブサイトやSNSに誘導できます。見た目もスタイリッシュにまとまるのでおすすめです。

名刺の肩書きをどう決める?

フリーランスや個人事業主にとって、名刺の「肩書き」は自分の立ち位置や専門性を伝えるための大切な要素です。とはいえ、会社員のようにあらかじめ決まった役職があるわけではないので、「何と書けばいいの?」と悩む人も少なくありません。

肩書きは、仕事の内容やターゲットに合わせて柔軟に決めることができます。ここでは、主な肩書きの選び方を紹介します。

肩書きの選び方

代表・CEO

屋号を持っている場合や、個人事業ながらもビジネスとしてしっかりした印象を与えたい場合は、「代表」や「CEO(Chief Executive Officer)」といった肩書きも選択肢の一つです。特にBtoBでの取引が多い業種では、信頼感やリーダーシップを示すことができます。ただし、「代表取締役」は会社法上で定められた役職であり、個人事業主は名乗ることはできませんので、気をつけましょう。

例:〇〇デザインスタジオ 代表、〇〇プランニング CEO

フリーランス(職種)

もっとも一般的でわかりやすいスタイルです。フリーランスであることを明示しながら、何のプロなのかを伝えることで、名刺を受け取った相手にも自分の専門領域を認識してもらいやすくなります。

例:フリーランスWebデザイナー、フリーランスライター

専門職名

「士業」や国家資格を持つ専門職の場合、資格名称を肩書きとして使うのが一般的です。職業の信頼性や専門性をしっかりアピールできます。

例:行政書士、中小企業診断士、税理士、キャリアコンサルタント

コンサルタント系

コンサルタントやアドバイザーとして活動している場合は、「〇〇コンサルタント」「〇〇アドバイザー」などの肩書きが適しています。支援領域や提供する価値がわかるようなネーミングにすると、相手にも伝わりやすくなります。

例:SNSマーケティングコンサルタント、起業支援アドバイザー

肩書きを使わない選択肢も

あえて肩書きを使わず、「名前+屋号+連絡先」に絞るという選択肢もあります。多様な仕事をしている人や、肩書きで自分を限定したくない人に向いています。ミニマルなデザインにすることで、相手に自由な解釈を委ねるスタイルです。

請求書の作成から送信まで簡単スピード対応

Square 請求書は決済機能付きのクラウド請求書サービスです。無料ではじめられ、自動送信や定期送信など便利な機能も盛りだくさん。フリーランス、個人事業主、業務請負やサービス請負業の請求業務を簡単に効率化できます。

名刺デザインのポイント

名刺は、自分のことを相手に伝える「小さな広告」のようなものです。伝えたい情報をしっかりと届けながら、印象にも残る名刺を作るには、いくつかの基本的なデザインポイントを押さえておくことが大切です。

シンプルで視認性の高いレイアウト

名刺には限られたスペースしかありません。あれもこれもと情報を詰め込みすぎると、読みづらくなってしまいます。名前、連絡先、肩書きなど、特に伝えたい情報に優先順位をつけて、すっきりと見やすいレイアウトを心がけましょう。

読みやすいフォントと適度な余白

文字が小さすぎたり、装飾が多すぎたりすると視認性が落ちてしまいます。ビジネスの場では、シンプルで読みやすいフォント(ゴシック体や明朝体など)を選ぶのがおすすめです。また、適度な余白を取ることで、情報が整理されて見え、相手にも好印象を与えられます。

ブランドイメージに合った色使い

名刺の配色は、提供するサービスや業種の雰囲気に合わせて選ぶのがポイントです。たとえば、落ち着いた色合いは信頼感を、ビビッドな色使いはクリエイティブな印象を与えることができます。ロゴやウェブサイトの色と統一感を持たせると、ブランディングにもつながります。

ロゴやアイコンを活用(あれば)

ロゴがある場合は、名刺に入れることでブランド認知がしやすくなります。SNSアイコンやメール・電話マークなどのシンプルなアイコンも、情報を直感的に伝えるのに役立ちます。ただし、あくまで「情報の補足」として使いすぎないことが大切です。

片面・両面印刷の選択(情報量に応じて)

載せたい情報が多い場合や、デザインにこだわりたい場合は、両面印刷を検討してみましょう。片面に基本情報、もう片面にサービス内容やQRコード、ブランドメッセージなどを載せると、すっきりしたデザインに仕上がります。一方で、名刺交換の場面でメモを書いてもらいたい場合などは、片面印刷+裏面白紙という選択肢も有効です。

個人事業主・フリーランスの名刺作成方法

名刺を作る方法はいくつかあります。自分のスキルや予算、目指すクオリティに応じて、最適な手段を選ぶことが大切です。ここでは、代表的な方法を紹介します。

自作する

コストを抑えつつ、オリジナリティのある名刺を作りたい人には、自作がおすすめです。

- Canva:無料プランでも豊富なテンプレートが使えるオンラインデザインツール。初心者でも直感的に操作でき、名刺のテンプレートも充実しています。

- Adobe Illustrator:デザイン経験のある人向け。細部まで自由に調整できるので、ロゴやブランドカラーを生かした本格的な名刺が作れます。

印刷は、自宅のプリンターで行うか、データを印刷会社に入稿して注文するスタイルが一般的です。

😊メリット:コストを抑えられる、自由度が高い

😢デメリット:デザインや印刷に手間がかかる、完成度に差が出やすい

プロに依頼する

洗練されたデザインやブランド感を重視したい場合は、プロに依頼するのが安心です。

- デザイン事務所や印刷会社:相談しながら進めたい人に向いています。用紙選びや加工なども一括でお願いできるのが魅力。

- クラウドソーシング(例:ココナラ、クラウドワークスなど):予算や納期に合わせてフリーランスのデザイナーに発注することも可能です。

😊メリット:高品質な仕上がり、ブランディング効果が高い

😢デメリット:費用がかかる、納期に注意が必要

デジタル名刺サービスも併用する

紙の名刺だけでなく、スマートフォンでやり取りできるデジタル名刺サービスを活用するのも、現代的で便利な選択肢です。

- Eight(エイト):紙の名刺をスキャンして管理・交換できるサービス。デジタル名刺としての利用も可能です。

- A-Meisi(エーメイシ):名刺情報をQRコードやURLで共有でき、プロフィールページとしても機能します。

対面の名刺交換に加え、オンライン商談やSNS経由のやり取りにもスムーズに対応できます。

😊メリット:非対面のやり取りにも対応、最新情報に即更新できる

😢デメリット:相手がアプリを使っていないと不便な場合もある

まとめ

名刺は、小さな紙一枚でありながら、仕事に対する姿勢やプロ意識を相手に伝える強力なツールです。情報が整理された見やすい名刺、ブランドを感じさせるデザイン、そして自分らしい肩書き……、その一つひとつが、信頼や共感を生み、次のビジネスチャンスにつながっていきます。

名刺の作成には、デザインツールを使った自作、プロへの依頼、さらにはデジタル名刺の活用といったさまざまな方法があります。自分のスタイルや予算に合わせて、無理なく始めてみることが大切です。

Squareのブログでは、起業したい、自分のビジネスをさらに発展させたい、と考える人に向けて情報を発信しています。お届けするのは集客に使えるアイデア、資金運用や税金の知識、最新のキャッシュレス事情など。また、Square加盟店の取材記事では、日々経営に向き合う人たちの試行錯誤の様子や、乗り越えてきた壁を垣間見ることができます。Squareブログ編集チームでは、記事を通してビジネスの立ち上げから日々の運営、成長をサポートします。

執筆は2025年6月16日時点の情報を参照しています。当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。Photography provided by, Unsplash