つなぐ加盟店 vol.81 きりん商店 杉川明寛さん、杉川真弓さん

「土地のものを生かして地域を元気に」。そんな言葉をよく耳にするようになった。けれど、どれほどいいものがあっても、伝え手がいなければその魅力は伝わらない。「きりん商店」で杉川夫妻に出会って、改めてそう思った。

杉川夫妻は鹿児島県霧島市牧園町で、霧島のいいものを集めた土産物屋「きりん商店」を営んでいる。築140年以上になる古民家の入り口には「霧島のお茶とよかもん」と書かれた大きな布幕。「“きり”しまのよかも“ん”」で「きりん」。

福岡でデザインの仕事をしていた二人がここでお店を始めたのはなぜなの だろう。その答えを求めて霧島を訪れた。ところがいざ話し始めるとすっかり二人のペースに引き込まれ、店の居心地のよさもあって、気付くと客の一人として 楽しんでいた。

霧島のいいものを伝えたい

鹿児島空港から霧島温泉郷に向けて車で約15分。空港と温泉郷のちょうど真ん中辺りにきりん商店はある。目印は、店の前の大きなキンモクセイの樹と屋根に刻まれた「き」の文字。

きりん商店がオープンしたのは5年前、2014年のことだ。

単なる土産物屋ではなく、休憩どころであり、観光案内所のような役割も果たしている。店先には昔ながらのお茶屋さん風の赤い布のかかった縁台。

取材のために撮影している間も、杉川さん夫妻は訪れるお客さんに「一緒に写ります?」「今おいしいお茶淹れるんでちょっと待っててくださいね」と楽しげに声をかける。

霧島は真弓さんの生まれ故郷。なぜ、この場所へ戻ってこようと思ったのだろう。

「子どもがまだ小学校入学前で、この先子育てするのはふるさとがいいなと思ったんです。主人もちょうど独立したいと考えていたタイミングでもあって、2013年に霧島へ移り住みました」(真弓さん)

今では笑い話だけれど、来た当初、髪も長く、昼間勤めに出るわけでもない明寛さんは、周囲からは怪訝な目で見られていたのだそうだ。

「昼間っから外でタバコ吸ってあの人何者やろうって。みんな目も合わせてくれなかったですね(笑)。真弓ちゃん、あんな人連れてきて大丈夫やろうかって。それが今ではあきちゃーん、みそだれつくってきたよーって声かけてくれるようになりましたから、大きな進歩ですね」(明寛さん)

周囲から住まいにと勧められたのが、今店になっている古民家だ。

「霧島温泉へ向かう観光客がちょうどこの前の道を通るんですが、この辺りほかに立ち寄るところがないんですよ。近くのコンビニが唯一のお店で。だから休憩する場所を兼ねて、お土産物屋をやったらいいんじゃないかなって」(真弓さん)

注意して周囲に目を向けるようになると、霧島でつくられるいいものがたくさんあることに気づいた。近所のおばあちゃんがつくった味噌や、野菜、民芸品。さらには霧島の案内もできるようにと、二人で半年ほどかけてあちこちをまわった。ときに生産者のもとに足を運び、現場を見て話を聞いて、自分たちが心からお客さんにお勧めしたいものを探していった。

「茶いっぺ」の文化を受け継いで

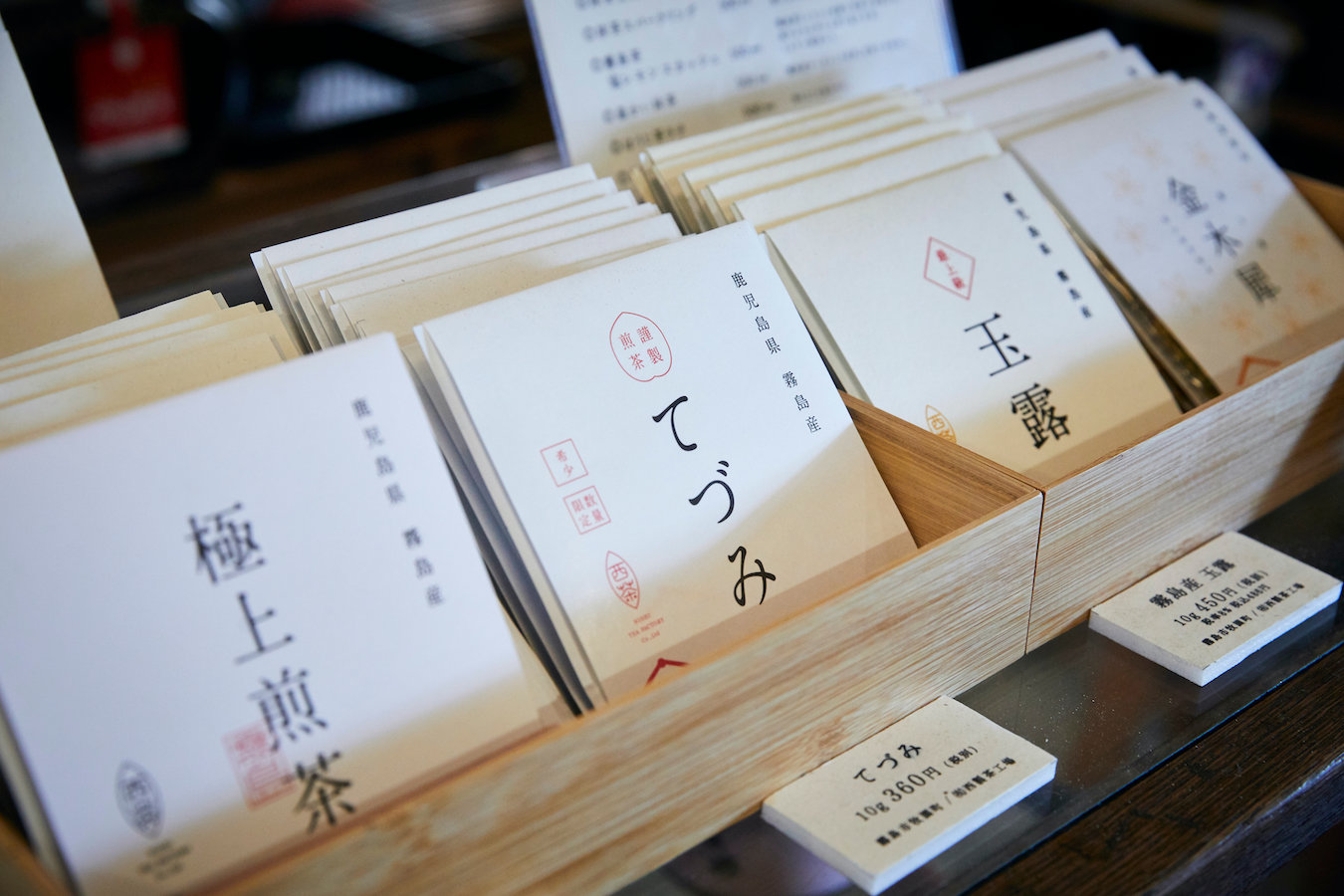

なかでも店の柱になったのは、霧島茶だ。真弓さんの実家は、もう30年以上前から有機栽培でお茶をつくってきた茶園でもある。商品として売るようになって改めて無農薬でお茶を栽培することの大変さ、技術力の高さを知ったという。いまは真弓さんのお兄さんたちが実家の茶園を切り盛りしている。妹がそのお茶を売るのは、とても自然なことのように映った。

「でも初めは抵抗感もあったんです。実家に甘えて帰ってきたなんて言われたりもして。人も少ない、小さな地域なので。でも主人が、ここでお茶を売らんでどうするって背中を押してくれたんです」

霧島茶は、今や店の接客に欠かせないアイテムでもある。訪れる人には必ず、明寛さんがお茶を淹れてふるまう。それも一杯、二杯、銘柄を替えてまた一杯……と何杯でも。

「僕のお茶淹れの師匠は、妻のお母さん、順子ママです。鹿児島には昔から“茶いっぺ”というもてなしの文化があって、まぁ座ってお茶でも飲んでゆっくりしていかんねって意味なんですけど。昔からお母さんは家に誰か来るたびにお茶でもてなして。郵便屋さんだろうが、宅配便の人だろうが。

茶いっぺの風習でいうと、お茶のあと煮物が出たら、次は焼酎(笑)。でも店ではそこまではできないからせめてお茶を飲んでもらって。話が盛り上がって楽しい時間を過ごせれば、また霧島に来てくれるかなって」(明寛さん)

明寛さんの接客のうまさは、真弓さんにとっても意外なことだったという。デザインの仕事をしていた頃はけしておしゃべりではなかった明寛さんが、お客さん相手に臆せず話し、その軽快な話ぶりで相手をどっと笑わせる。

「海外からのお客さんも多いんですけど、英語は話せないからもうディスイズだけで押し切って(笑)。ディスイズ抹茶!って。薬味を説明するにもホット!ベリーホット!度胸がついたところはありますね」(明寛さん)

明寛さんの淹れたお茶をいただくと、思わず「おいしい」と口に出た。濃くて甘い、しっかりした味わいの霧島茶。ここで多くのお客さんがゆっくりくつろいで、明寛さんの話に耳を傾ける。

「長い人だと最長で6時間。ほんとにいろんな話をするんですよ。僕にとって、お茶って商材でもあるけどコミュニケーションツールなんですよね。お客さん同士が交流し始めることもあるし」(明寛さん)

デザインへのアプローチが変わった

きりん商店には今、お茶のほかにも近所のおばあちゃんたちのつくる味噌だれなどの加工品や、地元の民芸品、生産者が持ってきてくれる野菜などあらゆる土地の産品が置かれている。二人がこだわって集めた地元の“よかもん”ばかり。

二人は商品のパッケージデザインも手掛けている。もともと福岡でデザインの仕事をしていた明寛さんと、イラストの仕事をしていた真弓さん。あたたかみのあるイラストや手書きのポップ、一つ一つ丁寧に商品説明や生産者の紹介が記される。

「パッケージに生産者の名前まで入れる必要はないんですが、うちでは必ずつくり手の名前を入れるようにしています。生産者のことを知ってもらいたい思いがあるので」と明寛さん。

店を始めて、これまでの“デザイン”に対するアプローチも変わったという。

「デザイナーって仕事柄、必要以上にデザインしてしまうところがあるんですよね。手を加えたくなるというか。でも地元のものの良さを知ると、素のままの方がいい、あえて手を加えないほうがいいなと思うものも多くて。カッコよくしようとするとみんな似た感じになっちゃうから。もの本来の良さを生かす方がいいなと思うようになりましたね」

店内の内装も、洗練されすぎず、友人の家にお邪魔したようなあたたかさがあって、居心地がいい。

「馬鹿話ばかりしているようで、意外とちゃんとお茶の淹れ方を説明したり、生産者の話をしたりしているんです。せっかくここまで来てくれたわけだから、ほっとして楽しんでもらって、霧島を好きになってくれればいいなと思っています」

今では取り扱う商品もすっかり増えて、多い日はお客さんが300人以上訪れる。オープン当初は商品数も少なかったというから、時間をかけて増えてきたもの。それはそのまま、二人と地元のつくり手との出会いの数でもある。

変わらないために、小さな変化を重ねる

きりん商店では5年間ほど「きりんまつり」というイベントを行ってきた。

「半年に一度ずつ、これまでに8回ほど開催しました。そのうちなんと5回とも雨だったんですが、晴れた時には駐車場に停められないくらいお客さんが来てくださって。生産者がお客さんと出会う場をつくりたかったんです」(明寛さん)

お店にいる間、途絶えることなくお客さんが訪れた。取引先が「カレンダー持ってきたよ〜」と入って来たり、近所のおばあちゃんが「そろそろ足りんでしょう」と商品の追加を持ってきてくれたり。この店が周りのみんなに愛されていることが伝わってくる。

「お店を始めた時に立てた目標が、細く長く続けていきたいということ。初期の頃に来てくれたお客さんが、たまたま日曜の混み合う時間に来られて、変わっちゃったねって言われたことがあったんです。あの頃のきりん商店じゃなくなったねぇって。それはショックでした。そうならないようにできることはしていきたい」

真弓さんがそう話すと「そのためにも変えるべきところは変える」と明寛さん。

「ずっと美味しいと言われるラーメン屋は、絶えず味の調整をし続けているといわれるじゃないですか。うちの店も本質的なところは変えないけど、細かいところを少しずつアップデートしていて。商品も少しずつ変わるし、カフェメニューも変わる。ぜんざいのお餅を変えたり、お茶請けの漬物を変えてみたり」

明寛さんのいうアップデートにはさまざまな工夫がある。たとえば、冬の間は店内の長椅子の下にいくつもの火鉢が置かれていて座っていると温かく、もう立ちたくないと思うほどに居心地がいい。

暑い時期に人気なのはカフェメニューの「抹茶スパークリング」。抹茶をたてる代わりに、明寛さんがお客さんの前でバーテンダーのように抹茶をシェイクして、トニックウォーターで割った飲み物。このシェーカーをシャカシャカ振る様子がまた楽しい。

何度も訪れているというお客さんが「ここに来ると、毎回新しいものに出会う楽しみがある」と話していた。

きりん商店に情報や人が自然と集まるのは、オーナーの二人がこんなにも楽しそうにお店に立っているからだろう。二人がお客さんと笑い合う姿を見ていて自然とそう思った。

きりん商店

鹿児島県霧島市牧園町宿窪田1424-2

TEL:0995-76-1355

営業時間:10:00~17:00

定休日:火 ※水・木は不定休

文:甲斐かおり

写真:坂下丈太郎

Squareのブログでは、起業したい、自分のビジネスをさらに発展させたい、と考える人に向けて情報を発信しています。お届けするのは集客に使えるアイデア、資金運用や税金の知識、最新のキャッシュレス事情など。また、Square加盟店の取材記事では、日々経営に向き合う人たちの試行錯誤の様子や、乗り越えてきた壁を垣間見ることができます。Squareブログ編集チームでは、記事を通してビジネスの立ち上げから日々の運営、成長をサポートします。