2021年4月から一般消費者向けの価格表示で、消費税を含む「総額表示」が義務化されます。本記事では、消費者に対して商品やサービスを提供している事業主を対象に、総額表示義務化について、どのような義務なのか、具体的にどのように対策をすればよいのか小売店、飲食店、ネットショップの業種別に説明します。

目次

総額表示義務化とは

日本では1989年に消費税が初めて導入されました。当時3%だった税率は、1997年には5%、2014年には8%、2019年には10%(軽減税率は8%)と徐々に引き上げられてきました。事業者の中には値札の書き換えや、決済・会計システムの変更を負担に感じた人もいるかもしれません。

総額表示とは、商品やサービスの購入にあたって消費者が支払う、消費税を含む「総額」を表示することです。これまで値札の張り替えなどの負担を考慮して、2013年10月1日から2021年3月31日までは特例措置がとられ、表示価格が税込価格であると消費者が誤認しないことを条件に、税込価格を表示する必要がありませんでした。

2021年3月末にこの特別措置が終わり、一般の消費者向けに商品やサービスを提供している個人事業主や中小企業の経営者は、不特定多数の消費者に対して価格を表示する場合、税込の総額を表示する義務が発生します。店舗の値札だけでなく、チラシをはじめとする広告、インターネットショップの価格表示など、消費者に対する価格表示のすべてが対象です。ただし、「不特定多数の消費者」に対して発行されるのではない見積書、契約書、請求書は総額表示義務化の対象ではありません。

詳しくは国税庁と財務省のウェブサイトに説明がありますので参考にしてください。

総額表示をしていない事業者に対する罰則は定められていません。ただし、お客様である消費者に対してわかりやすく価格を表示する、事業者として信頼を獲得するという観点から総額表示の義務化に従うことをお勧めします。

具体的にどのように価格を表示するのか

消費者に対して「税込の総額で価格を表示する」といっても、具体的にはどのように表示すればよいのでしょうか。

特例措置期間に税抜価格を表示していた事業者は、税込価格に書き換える必要があります。たとえば、総額表示義務化前の商品の値札が「1,000円(税抜)」だった場合、消費税10%を含めた「1,100円」という価格表示は必須になります。これに対してわかりやすく「1,100円(税込)」「1,100円(税抜価格1,000円)」と追記することもでき、「1,000円(税込1,100円)」といった価格表示も可能です。このように支払い総額である税込価格が書かれているかどうかが重要です。

総額に小数点が含まれてしまう場合はどうしたらよいでしょうか。前出の国税庁のウェブサイトによると、消費税で1円未満の金額が発生する場合は、四捨五入・切捨て・切上げのどの方法で処理しても構わないとあります。また、価格表示を行っていない場合は、総額表示の対象になりません。

続いて小売店、ネットショップ、飲食店がどのように総額表示に対応したらよいか説明します。

小売店が取るべき対応

小売店では、店舗に陳列している商品の値札を総額表示にする必要があります。ウェブサイトを持っていて、特売情報などを掲載している場合にはウェブサイトの価格表示も総額表示にします。ウェブサイトでの宣伝と同様に、チラシやメディアに掲載している広告も不特定多数の消費者の目にふれるものであるため、総額表示にします。

総額表示にするときに気になるのが細かい桁の数字です。1円未満の処理についてはすでに説明しましたが、「130円(税抜)」を総額表示にすると「143円(税込)」になります。「1円単位の金額をなくしたい」「お客様が買い物しながら概算しにくいのでは……」と気になる人もいるかもしれません。大手小売業者の中には、事業者としては実質的な値下げになってしまうものの、お客様の利便性を考慮してこれまで表示していた金額を総額とする事業者もあります。総額表示に切り替えるタイミングで、どのような対策が事業とお客様に最善なのか検討するのも一つの手といえそうです。

総額表示といっても値札だけではありません。2021年4月以降はソーシャルメディアへの投稿でも総額表示にするように気をつけましょう。また、ネットショップも運営している小売店の場合、後述の「ネットショップが取るべき対応」も参考にしてください。

飲食店が取るべき対応

飲食店の対応は基本的には小売店の対応と同じですが、食事の提供形態によって標準税率または軽減税率が適用されるため、複数の形態で食事を提供している場合には形態別の価格を表示する必要があります。

店内飲食、テイクアウト、宅配で食事を提供している飲食店の場合、店内に置くメニューやチラシには、それぞれの総額を表示しなければなりません。たとえば1,000円のメニューであれば、「日替定食 1,100円(店内飲食)/1,080円(テイクアウト・宅配)」といった具合に表示します。

小売店同様、2021年4月以降はソーシャルメディアへの投稿でも総額表示にするように気をつけましょう。また、インターネットで注文を受けるタイプのデリバリーサービスに登録している場合、多くのサービスが総額表示に対応していますが、念のため次の「ネットショップが取るべき対応」も参考にしてください。

ネットショップが取るべき対応

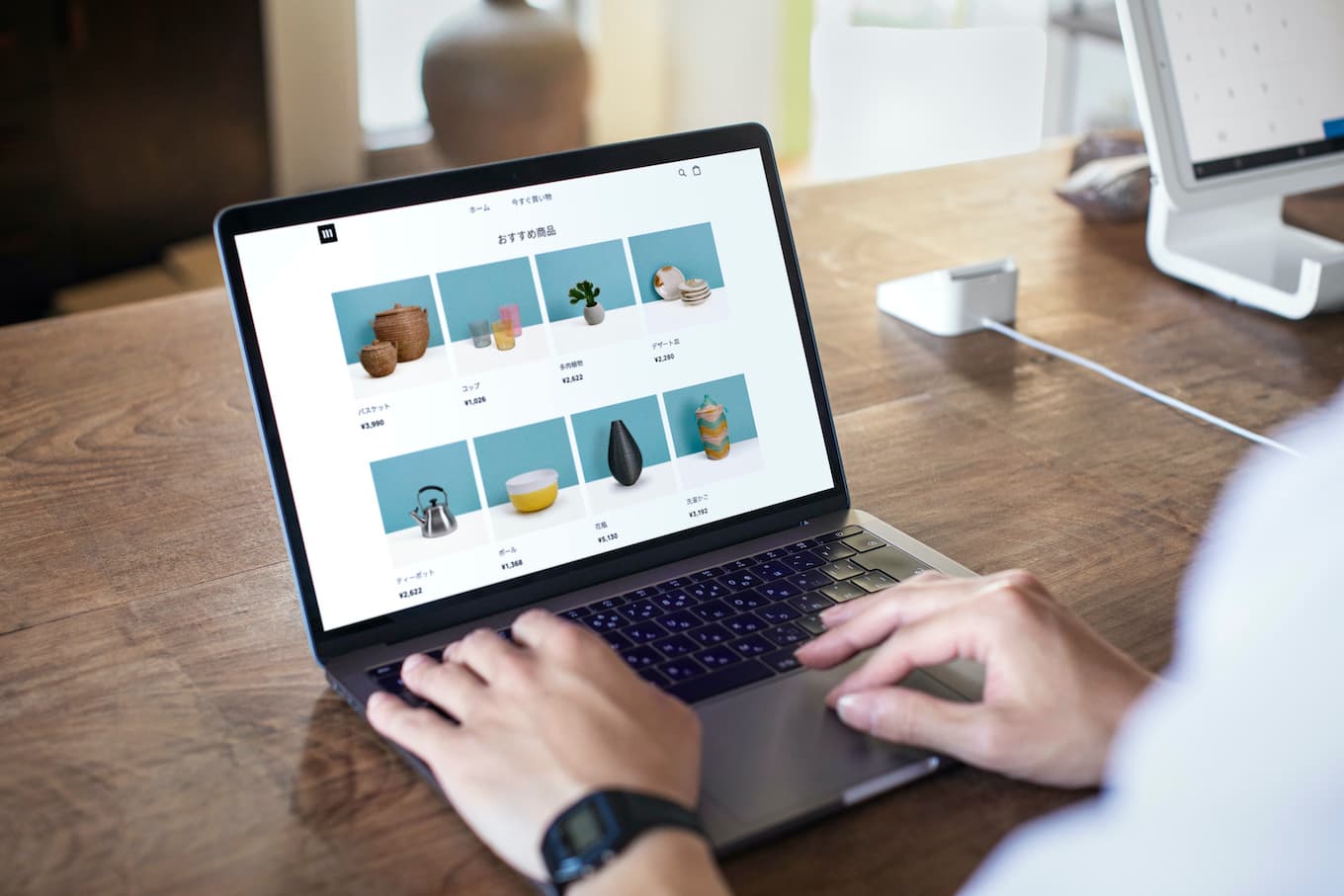

ネットショップ作成サービスやECモールを利用している場合は、サービス側で総額表示に対応していることが多いです(※)。自動的に商品やサービスの価格を総額表示にしてくれるサービスもあれば、事業者自身が設定変更を行うサービスもあります。注意したいのは、商品説明やセール情報といったテキスト部分です。テキスト内には以前記載した税抜の価格が残っている可能性があります。総額表示義務化に合わせてネットショップのページを今一度点検するのが無難です。

ネットショップ作成サービスを利用せず、自社でネットショップを構築している場合は、ネットショップの各ページのチェックが必要です。各ページをチェックし、総額表示になっていない部分を洗い出します。

※:Squareでネットショップを構築している場合、こちらの記事から総額表示設定をご確認ください。

消費増税や軽減税率への対応、今回の総額表示義務化といった制度変更や法規制に適応しやすいという点では、ネットショップ作成サービスに大きなメリットがあります。手間はかかるかもしれませんが、総額表示義務化をきっかけにネットショップ作成サービスに移行するのも一つの手かもしれません。サービスによっては販売が生じない限り、費用が発生しないものもあります。ネットショップ改修の手間とネットショップ作成サービスに移行する手間を比較して移行を検討してみてください。

ネットショップと合わせて実店舗を持っている、チラシを配布している、メディアに広告を出しているといった場合は、前出の小売店や飲食店がとるべき対応も参考にしてください。

2021年4月以降はメールマガジンやソーシャルメディアへの投稿でも総額表示にするように気をつけましょう。

本記事では2021年4月から義務化される価格の「総額表示」について説明しました。価格の表示方法の規制と聞くと、難しいもの、手間のかかるもののように考えていた人もいるかもしれません。仕組み自体は難しいものではありません。ネットショップであれば、ネットショップ作成サービスを利用することで大幅に手間を減らすことができます。実店舗では書き換えの手間はかかりますが、お客様にわかりやすく快適にお買い物を楽しんでいただくための一手間と考えて総額表示に取り組んでみてください。

ネットショップを無料で開始するならSquare

Square オンラインビジネスはモバイル対応のオンラインストアを無料で構築できるサービスです。実店舗と在庫を自動で連動させたり、店頭受取やデリバリーに対応していたりと、便利な機能が豊富。無料でECをはじめたい小売店や飲食店に向いています。

Squareのブログでは、起業したい、自分のビジネスをさらに発展させたい、と考える人に向けて情報を発信しています。お届けするのは集客に使えるアイデア、資金運用や税金の知識、最新のキャッシュレス事情など。また、Square加盟店の取材記事では、日々経営に向き合う人たちの試行錯誤の様子や、乗り越えてきた壁を垣間見ることができます。Squareブログ編集チームでは、記事を通してビジネスの立ち上げから日々の運営、成長をサポートします。

執筆は2021年4月1日時点の情報を参照しています。

当ウェブサイトからリンクした外部のウェブサイトの内容については、Squareは責任を負いません。

Photography provided by, Unsplash